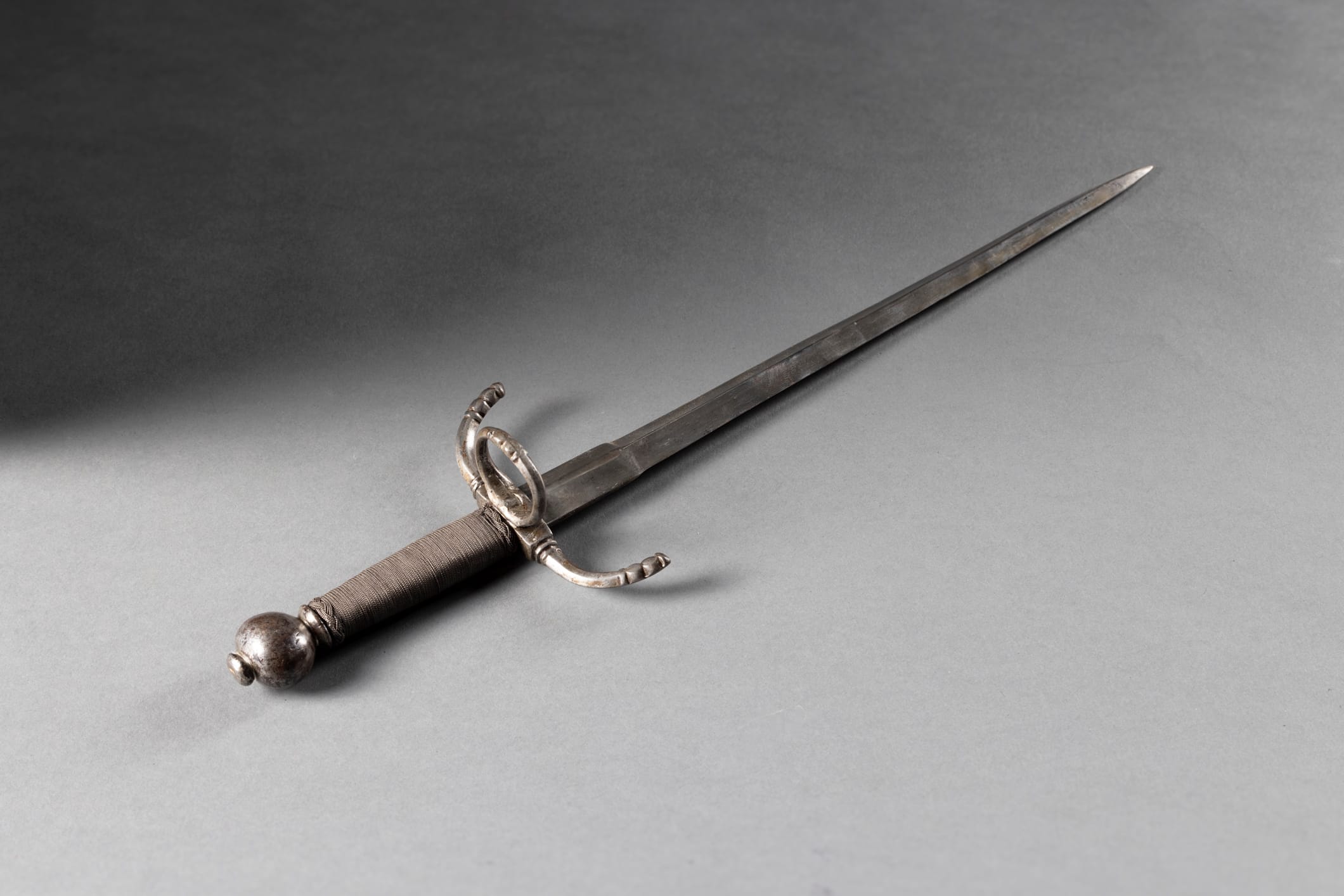

Spada da lato, composita

Iacomo Dieppi, Milano

Circa 1650, fine del XIX secolo

Acciaio, legno, filo di ferro

1157 mm (970-24 mm), 990 g

Inv. 1117

Galleria delle Armi

Spada con impugnatura moderna di legno avvolta da filo di ferro a cordelline e filetti che termina con un pomo ovoide a dieci faccette.

Il blocchetto è sagomato e decorato con intagli, mentre i bracci sottili si presentano rientranti in senso opposto, terminando a ricciolo. Anche la guardia è sottile e termina a ricciolo.

Sull'arma si nota anche un grande anello e una valva a conchiglia ampia.

Il fornimento, nella sua interezza, si palesa con toccature ornamentali.

La lama della spada si presenta stretta a sezione di losanga con due ovati sormontati da una crocetta con all'interno una "M" maiuscola coronata al centro del ricasso. L'ovato destro reca la scritta "IACOMO", mentre l'ovato sinistro riporta il nome "DIEPPI".

Spada da lato a tre ponti, composita

Johannes Moum, manifattura tedesca e manifattura milanese

Circa 1630 e fine del XIX secolo

Acciaio, legno, filo di ferro

1170 mm (977-30 mm) 950 g

Inv. 1146

Galleria delle Armi

La spada possiede un'impugnatura di legno avvolta da filo di ferro con un pomo ovoide cordonato a metà altezza e un blocchetto appuntato con una parata rientrante in alto; purtroppo, parte della parata è mancante.

La guardia e la parata terminano a ricciolo.

La controguardia è composta da quattro capi intagliati, mentre il codolo forma il ricasso con una lama scanalata al forte che prosegue a sezione esagonale.

La lama, lavorata dal fabbro "J8HANNIS M8UM", è punzonata due volte al forte e si presenta in pessime condizioni.

Striscia da lato a tre ponti

Ludovico Fontana, Milano

Circa 1630

Acciaio, legno, filo di ferro, rame e argento

1292 mm (1125-15 mm), 1300 g

Inv. 1139

Galleria delle Armi

La spada ha un'impugnatura avvolta da cordelline tortili e teste di moro in filo di ferro, con un pomo sferoide a stiacciature esagone alterne.

La guardia è ampiamente incurvata in alto e terminante con ricciolo al sommo, mentre la controguardia è formata da uno in quattro capi.

La lama sottile a sezione di rombo ha un ricasso sodo con il nome "LUDOVICO / FONTANA" punzonato sulla destra e la scritta "ALA LVNA IN MILANO" sulla sinistra.

Busto di armato

Malta o manifattura italiana

Inizi del XVII secolo

Acciaio già dorato, piombo dipinto, legno dipinto, cuoio

1400 g

Inv. 1319

Galleria delle Armi

La scultura rappresenta un giovane fante a piedi vestito con un corsaletto, armato con una borgognotta, una goletta e un petto costolato ornato con la croce dell'Ordine di Malta.

L'armamento indossato era comune in Europa tra la fine del Cinquecento e il primo decennio del Seicento.

La scultura è in legno, come anche il sostegno, mentre la testa è in piombo dipinto al naturale (presenta cadute di colore e abrasioni a causa del pessimo stato di conservazione).

Potrebbe essere stato un ex voto proveniente da una chiesa dell'Ordine di Malta, finendo successivamente nel mercato antiquario a causa della soppressione delle chiese dell'ordine in seguito all'Unità d'Italia.

Corsaletto da piedi, composito

Manifattura bresciana

1575-1580 (?)

Acciaio

12590 g

Inv. 1280

Galleria delle Armi

Il corsaletto è composto da parti di tre armamenti diversi.

La borgognotta è leggera, priva di visiera e con un'ampia cresta, mentre la goletta, appartenente allo stesso corsaletto, è formata da due lame per il collo e altre per il padiglione.

I due spalletti, composti rispettivamente da tre e cinque lame, e la protezione del braccio, con un semicannone inferiore, una cubitiera con alette e un semicannone per l'antibraccio, provengono da un secondo corsaletto. Mancano le manopole.

Il petto, invece, appartiene al primo corsaletto, caratterizzato da una bombatura centrale e una costolatura in mezzeria. Al centro è presente un'incisione con la scritta "PALA COL", realizzata in epoca successiva, sotto la quale si trovano le lettere "A" e "Q" e la parola "PALLO" incisa all'interno di un rettangolo di circa 16 mm. La schiena, liscia e semplice, appartiene anch'essa al primo armamento.

Le scarselle brevi, formate da sei lame, provengono da un terzo corsaletto.

Si tratta di un corsaletto da "munizione", originario di Palazzolo sull'Oglio, un comune che faceva parte della milizia territoriale veneta. Questo tipo di armamenti, prodotti a Brescia, è noto come "da cernide".

Brocchiere

Manifattura bresciana

Circa 1600

Acciaio inciso, seta

Ø 58.6 cm

3750 g

Inv. 1160

Galleria delle Armi

Il brocchiere ha una forma circolare convessa, con bordo rialzato e un ornamento a sei foglie intagliate al centro da cui esce un brocco massiccio.

La superficie è incisa a nastri mistilinei politi che formano cinque spartiti, ognuno con una figura di cavaliere armato. Lungo il bordo c'è una fascia con trofei, strumenti musicali e animali fantastici.

L'incisione a nastri politi è tipica della lavorazione bresciana intorno al 1600, con influssi francesi, fiamminghi o veneziani.

Sul retro, c'è una frangia di seta rossa moderna e i resti della struttura metallica relativa al cuscino d'appoggio per la mano.

Morione Aguzzo

Manifattura bresciana

Circa 1590-1600

Acciaio inciso e in parte annerito

1650 g

Inv. 1360

Galleria delle Armi

Il morione è composto da un coppo alto con una forte punta all'indietro e una tesa a barchetta bordata.

Sulla costola ci sono due liste incise alla lombarda a piccoli trofei, mentre la superficie del coppo è decorata con nastri intrecciati, trofei e rosette. La pennacchiera in lamina di rame completa l'insieme.

Questo tipo di copricapi con decorazioni di nastri intrecciati era comunemente prodotto insieme ai brocchieri bresciani.

Brocchiere

Manifattura bresciana

Circa 1600

Acciaio inciso, seta

Ø 58 cm

3050 g

Inv. 1162

Galleria delle Armi

Il brocchiere ha, sulla superficie metallica, varie sfagliature.

La decorazione a nastri intrecciati politi espone all'interno di sei formelle tre figure maschili armate in piedi, una figura femminile non identificata e tre rappresentazioni di Giuditta con in mano la testa di Oloferne.

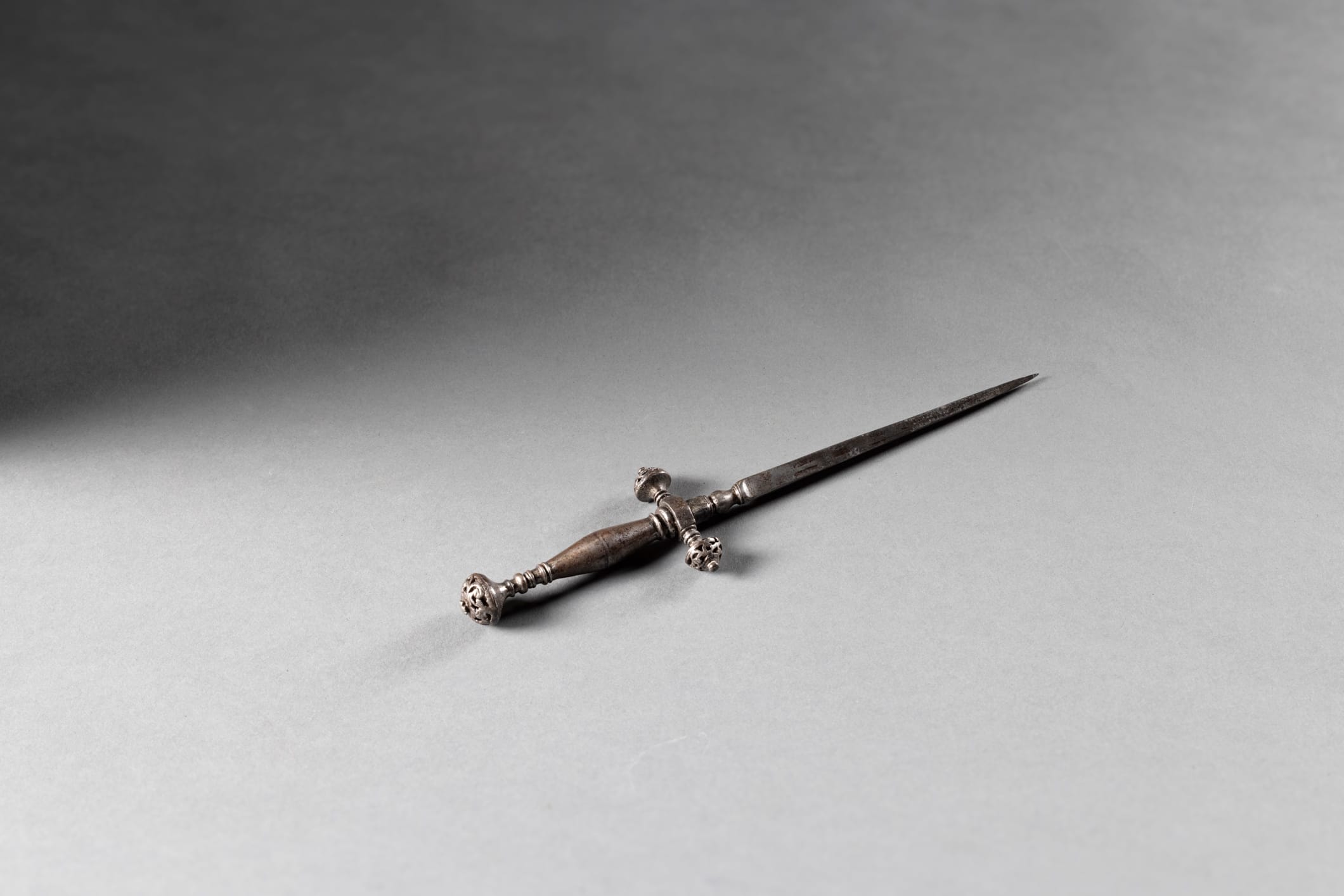

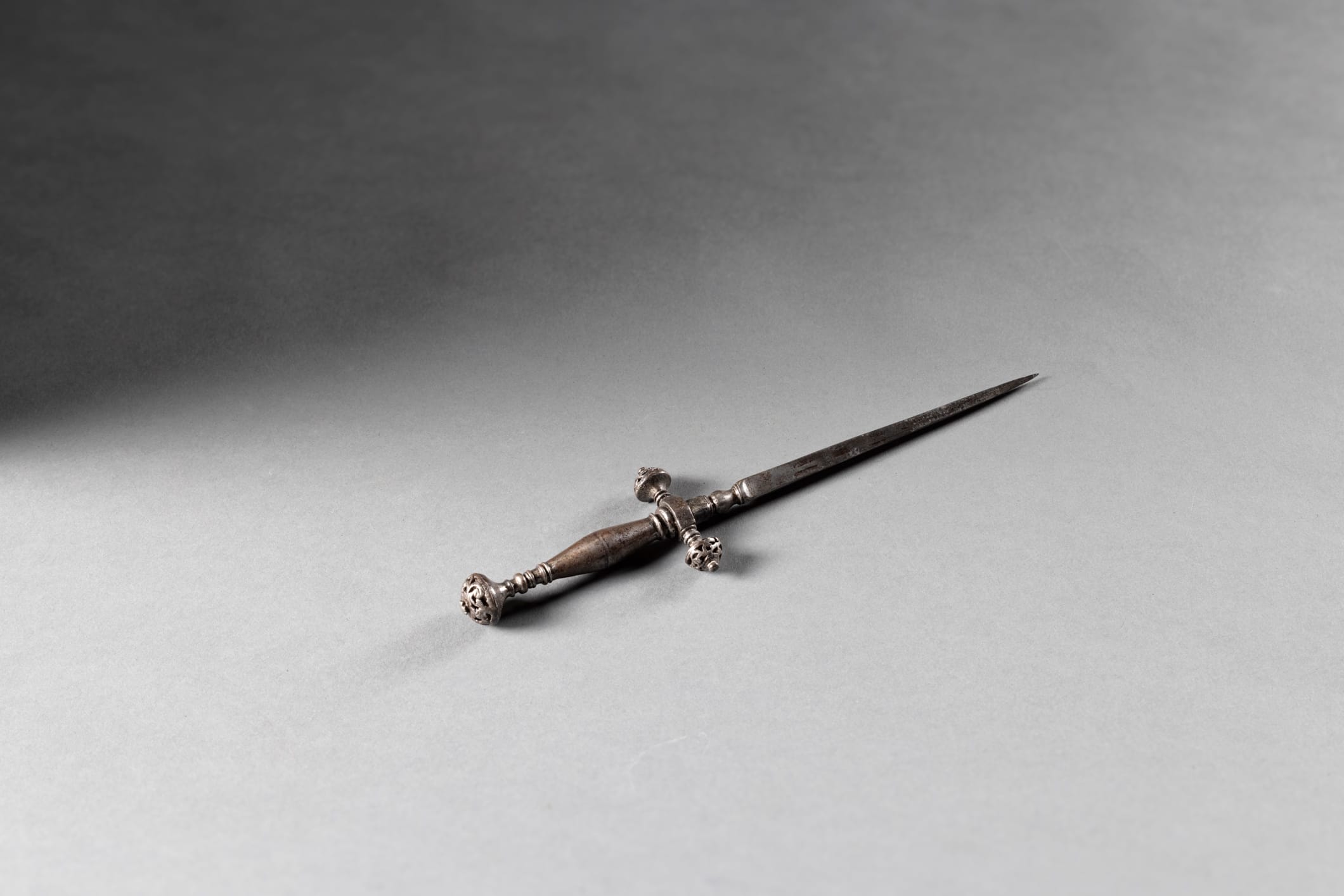

Stiletto

Manifattura bresciana

Circa 1600

Acciaio intagliato

272 mm (175-8 mm), 100 g

Inv. 1295

Galleria delle Armi

Lo stiletto, con impugnatura a pomo a cuscino, seguita da un manico a balaustra, indica una cura per il design e la funzionalità, rendendolo non solo un utensile ma anche un oggetto decorativo.

Il blocchetto prismatico e i bracci brevi che terminano con cuscini suggeriscono un’elegante lavorazione, mentre l'intaglio a sfogliami e fiori attesta l'abilità artigianale dell'epoca.

La lama, pur essendo ossidata e con la punta spezzata, mostra dettagli affascinanti: il dado punzonato con i tre puntini in un cerchio ovale e undici punte è un elemento distintivo, potenzialmente utile per la datazione o l'attribuzione del pezzo a un determinato laboratorio o artigiano.

Le decorazioni geometriche sulla lama sono indicative di stili particolari, mentre la sezione romboidale potrebbe suggerire un uso specifico o una preferenza estetica. Anche se presenta segni di usura, questi dettagli arricchiscono la storia del coltello, rendendolo un pezzo significativo per lo studio della metallurgia e dell'arte applicata.

Stiletto

Manifattura bresciana

Circa 1660

Acciaio intagliato

526 mm (398-20 mm), 360 g

Inv. 1299

Galleria delle Armi

Lo stiletto è formato da un'impugnatura con manico a balaustra, diviso a metà da un disco e con il pomo a calotta appoggiato su un calice un alto.

Dal blocchetto rettangolare escono i bracci brevi che terminano a imbuto.

Il fornimento è ornato con piccoli intagli a fogliame.

La lama, molto lunga, è a sezione triangolare.

Corsaletto da piede composito

Manifattura bresciana e manifattura milanese

1580 (?), seconda metà del XIX secolo

Acciaio inciso

10290 g

Inv. 1215

Galleria delle Armi

Il corsaletto rappresenta un esempio affascinante di armatura del tardo Cinquecento, caratterizzata da una composizione complessa e un mix di elementi provenienti da diverse origini. La presenza di quattro armamenti differenti e le scarselle brevi con dodici lame molto strette indicano una certa versatilità, sebbene le rimaneggiature suggeriscano un uso intenso e la necessità di adattamenti nel tempo.

La parte del petto, costolata, e la schiena semplice mostrano scelte stilistiche diverse, il che potrebbe riflettere l'evoluzione dei gusti e delle tecniche di lavorazione nel periodo. La ridecorazione parziale ad acido, eseguita secondo le tradizioni lombarde, aggiunge un ulteriore strato di complessità, sebbene il disegno nella parte moderna risulti scadente, potrebbe rivelare tentativi di mantenere o ripristinare l'aspetto originale.

I tondi con busti, i cartigli con figure armate e i trofei fitomorfi evidenziano la ricca iconografia che caratterizzava le armature di prestigio, anche se l'ossidazione della superficie mette in evidenza il passare del tempo e la necessità di una conservazione attenta. Questo corsaletto non è solo un pezzo di equipaggiamento, ma anche un documento storico che racconta delle sue molteplici vite e delle modifiche che ha subito nel corso dei secoli.

Stiletto

Manifattura bresciana

Circa 1660

Acciaio intagliato

328 mm (225-10 mm), 120 g

Inv. 1298

Galleria delle Armi

Lo stiletto ha un'impugnatura a pomo intagliato a fogliami e frutti e manico a balaustra.

Il blocchetto tondeggiante e intagliato ha bracci brevi che terminano con due cuscini schiacciati, mentre la lama ha un dado al tallone seguito da un nodo, con una marca a forbici aperte punzonata due volte.

La lama stessa ha una sezione di rombo e decorazioni geometriche.

Armatura composita

Manifattura bresciana e manifattura milanese

Circa 1600, seconda metà del XIX secolo

Acciaio inciso

16150 g

Inv. 1371 - 1383

Galleria delle Armi

L'armatura è composta, partendo dall'alto, da: un elmetto da cavallo con visiera sana, la goletta, petto e schiena, spallacci, semi-cannoni superiori e inferiori con cubitiera, antibraccio e manopole a clessidra e gambiere con cosciale, ginocchiello con ala, schiniere e scarpe a lame.

Su quasi tutta la superficie della corazza sono presenti incisioni ad acquaforte a liste e spartiti contenenti grottesche, trofei e formelle con figure tra fogliami stilizzati.

L'elmo è stato rimaneggiato in tempi successivi, come dimostrato dalle dorature a galvanoplastica sul coppo.

Di fattura moderna sono le scarselle, le gambiere e le scarpe, composte da lamine tagliate grossolanamente e non da acciaio forgiato.

Questa armatura è un esempio di armature composite prodotte con materiali autentici, ma con integrazioni moderne che non rispettano le tecniche originali.

Stiletto

Manifattura bresciana

Circa 1660

Acciaio intagliato

235 mm (155-8 mm), 80 g

Inv. 01298/b

Galleria delle Armi

Lo stiletto ha un'impugnatura composta da un grosso pomo a olivona, seguito da un manico a colonna intagliato a tortiglione.

Il blocchetto quadrato dell'impugnatura ha due bracci brevi che terminano con due olivette.

La lama è triangolare e presenta un dado al tallone.

Armatura composita

Manifattura bresciana e manifattura milanese

Circa 1600, seconda metà del XIX secolo

Acciaio bronzato, gravato, parzialmente dorato e argentato

19020 g

Inv. 1311

Galleria delle Armi

L'armatura è costituita, nella parte superiore, da un elmetto da corazza con visiera a gabbia e una goletta che copre il collo; gli spallacci e i tancali a sei lame sono attaccati alla schiena e al petto senza resta.

Le braccia sono composte da semicannoni superiori e inferiori, seguiti da cubitiera, antibraccio e manopole a clessidra.

La parte inferiore dell'armatura include le gambiere composte dal cosciale, ginocchiello con ala, schiniere e scarpe a lame.

La superficie bronzata ha decorazioni incise e placcate d'oro e d'argento, compreso un grande cartiglio con lo stemma di San Marco e un'arma gentilizia.

L'interno è stato foderato in cuoio nel XIX secolo. Questa armatura utilizza parti di armamenti antichi assemblati con parti moderne e decorato in stile seicentesco. La base dell'armatura, infatti, è un corsaletto da corazza del XVI secolo.

La bronzatura, molto iridescente, è stata probabilmente aggiunta nel XIX secolo per conferire unitarietà all'insieme e risalto alla decorazione.

Stiletto

Manifattura bresciana

Circa 1660

Acciaio intagliato

240 mm (155-8 mm), 100 g

Inv. 1291

Galleria delle Armi

Lo stiletto ha un'impugnatura caratterizzata da un manico a tortiglione e anello centrale rinforzato.

Il pomo è a forma di oliva e poggia su un collarino cordonato. Sul blocchetto stondato sporgono due bracci corti con due olivine alle estremità.

La lama ha un dado al tallone, un rigonfiamento e termina con una sezione triangolare.

Elmetto da cavallo

Manifattura bresciana e manifattura milanese

Circa 1610, fine del XIX secolo

Acciaio bronzato, dorato e argentato;

2380 g

Inv. 1347

Galleria delle Armi

L'elmetto è dotato di una cresta, una pennacchiera dorata, un bordo cordonato e una ventaglia soda con bordo inferiore ribassato.

La tesa è girevole e cuspidata sulla fronte.

L'acciaio è stato bronzato con listelli dorati che contengono gigli araldici dorati con legamento d'argento e stelle/soli dorati al centro e con raggi argentati.

Un elmo simile, ma senza gigli e ornamenti astrali, fu venduto all'asta della collezione del conte Vittorio Melzi, che ebbe luogo a Milano nel maggio del 1889. Non ci sono prove che i fratelli Bagatti Valsecchi abbiano partecipato all'asta, ma il catalogo è conservato nella biblioteca della loro casa museo.

Stiletto

Manifattura bresciana

Circa 1660

Acciaio intagliato

295 mm (195-8 mm), 100 g

Inv. 1296

Galleria delle Armi

L'impugnatura di questo oggetto è costituita da un manico lavorato a balaustra, con tre dischi scalinati e rinforzato al centro.

Il pomo a cuscinetto è schiacciato e intagliato a spirale. Un blocchetto ovale, intagliato con foglie d'acanto, connette i bracci brevi con due piccoli cuscinetti schiacciati.

La lama ha un nodo alla base e si restringe verso la fine a sezione triangolare.

Corsaletto composito

Manifattura bresciana e manifattura milanese

Fine del XVI secolo (?), seconda metà del XIX secolo

Acciaio

12600 g

Inv. 1171

Galleria delle Armi

Il corsaletto è composto, nella parte superiore, da un elmetto da cavallo, non originale, dotato di una visiera moderna e da una goletta formata da una lama del collo e dalle lame del padiglione con bordi lisci.

Due ampi spalletti, ciascuno con tre o quattro lame, completano la struttura. La protezione del braccio include un semicanone inferiore, una cubitiera completa di alette e un semicannone per l'antibraccio. Mancano le manopole.

Il petto, profondamente costolato al centro, e la schiena sono molto semplici. Le scarselle brevi sono costituite da sei lame ciascuna.

La superficie del corsaletto è molto ossidata.

Stiletto

Manifattura bresciana

Circa 1660

Acciaio intagliato

238 mm (150-8 mm), 100 g

Inv. 1289

Galleria delle Armi

Il manico dell'oggetto è liscio e affusolato, profilato in doppio all'equatore.

Il pomo è a calotta e lavorato a giorno a piccoli fogliami, appoggiato su un calice cordonato alla base. Un blocchetto ottagonale è posto alla base della lama da cui escono due bracci brevi che terminano con due calotte scolpite nello stesso modo del pomo.

La lama è decorata con incisioni geometriche e ha un nodo a bulbo al tallone, per poi terminare a sezione triangolare.

Centoventi, composita

Manifattura bresciana e manifattura milanese

Metà del XVII secolo, fine del XIX secolo

Acciaio intagliato, legno, fili di ferro e di rame

405 mm (280-10 mm), 160 g

Inv. 1356

Galleria delle Armi

Il coltello presenta un'impugnatura moderna, composta da un manico di legno a forma ovale, rivestito con fili di ferro e rame a cordelline, filetti e teste di moro; oltre al pomo ci sono gli elsetti, lisci e a forma di oliva.

La lama si distingue per un nodo sagomato al tallone, che continua a sezione triangolare.

Stiletto

Manifattura bresciana

Circa 1660

Acciaio intagliato

314 mm (210-10 mm), 110 g

Inv. 1297

Galleria delle Armi

L'impugnatura dello stiletto è caratterizzata da un manico a balaustra, dotato di un pomo sferoide schiacciato.

Questa fattura offre una presa stabile e confortevole. Dalla parte superiore del blocchetto tondeggiante si sviluppano due brevi bracci, che terminano con due piccole ghiande, aggiungendo un tocco decorativo. Il fornimento del pugnale è elegantemente decorato con piccoli intagli a motivi fogliari, che arricchiscono l'estetica complessiva dell'arma e ne evidenziano la lavorazione artigianale. La lama presenta un nodo prismatico al tallone, da cui si sviluppa una sezione triangolare a forma di rombo.

Questo profilo culmina in una punta molto acuta, progettata per garantire precisione e efficacia nell'uso.

Sprone a rotella

Manifattura dell'America centrale, Messico (?)

Inizio del XIX secolo

Acciaio inciso ed intagliato a giorno

300 g

Inv. 1324

Galleria delle Armi

La forcella è sagomata e intagliata a giorno, con una grande rotella che ha un cerchio a otto raggi e diciannove punte al posto della classica stella.

Le branche piatte sono decorate con due cordonature all'arco e un intaglio cuoriforme alle estremità.

La grande rosetta intagliata a grovigli con sei lobi sforati in doppia serie è collegata al brevissimo collo.

Questo design permette un'azione più misurata, evitando il rischio di infierire sull'animale con le lunghe punte della stella.

Baraki, testiera da cavallo

Manifattura dell'Anatolia

Prima metà del XV secolo

Acciaio

1240 g

Inv. 1187

Galleria delle Armi

La testiera, chiamata Baraki nel mondo islamico, faceva parte della barda che proteggeva il cavallo in battaglia.

Il manufatto si presenta costolato in mezzeria e lateralmente, convesso al sommo con la tesa sagomata a mezzaluna e con lo spazio per gli occhi incavato.

Non ha alcun elemento decorativo.

Le testiere di provenienza islamica si distinguono da quelle europee per la mancanza dei paraocchi e dei paraorecchi, poiché la cultura islamica cerca di avere un'intesa armonica tra cavallo e cavaliere.

Centoventi

Manifattura bresciana

Metà del XVII secolo

Acciaio intagliato

318 mm (192-10 mm), 120 g

Inv. 1293

Galleria delle Armi

Il Centoventi (o fusello), uno stiletto fornito ai bombardieri veneziani, ha un manico moderno con un manico a balaustra e un pomo a sfera schiacciata, mentre il blocchetto ottagonale ha brevi bracci con piccole sfere schiacciate simili al pomo.

La lama è a sezione triangolare e ha un dado, un nodo prismatico e la punta consumata.

La lama è numerata da 1 vicino alla punta fino a 120 al tallone.

Spada da lato a tre ponti, composita

Manifattura delle Fiandre e manifattura milanese

Circa 1630, fine del XIX secolo

Acciaio, legno, filo di ferro

1270 mm (1095-25 mm), 1460 g

Inv. 1148

Galleria delle Armi

La spada presenta un'impugnatura moderna con il legno avvolto da filo di ferro disposto a filetti, cordelline e teste di moro.

La parte superiore dell'arma si conclude con un pomo di forma ovoide a dodici faccette.

Ha uno scudetto triangolare, con bracci diritti leggermente ringrossati nella terminazione e un'ampia guardia che presenta anch'essa un ringrossamento nell'elemento aperto saliente.

La controguardia si compone di uno in tre capi.

La lama ha una sezione a losanga ed è presente un ricasso poco sgusciato; quest'ultimo è punzonato due volte con uno scudetto coronato contenente tre gigli.

Elmetto da cavallo trasformato in un elmetto per il Gioco del Ponte

Manifattura bresciana (?) e manifattura pisana

Seconda metà del XVI secolo, XVII secolo

Acciaio brunito e parzialmente inciso

2860 g

Inv. 1339

Galleria delle Armi

L'elmetto è a coppo tondo con cresta bassa e rinforzo sommitale ribadito, con una sola lama di gronda.

Ha una barbozza con due ganci di fermo e una lama di guardacollo con lista di contorno incisa a trofei. La visiera è a gabbia di dieci barrette. Sulla nuca sono presenti le lettere "G.P." a sinistra, il numero "81" e l'iniziale "P" a destra. L'elmetto è in cattive condizioni, con parti di altri armamenti riciclate nella lama di guardacollo.

La riparazione sul sommo della cresta testimonia della violenza con la quale si colpiva l'avversario durante il "gioco".

Musoliera da cavallo

Manifattura di Norimberga

Circa 1550, 1570

Acciaio brunito e intagliato a giorno

1000 g

Inv. 1182

Galleria delle Armi

La musoliera è un elaborato accessorio per cavalli, progettato per contenere il muso del destriero. Realizzata con una lavorazione "a giorno", presenta una serie di dettagli decorativi: al centro, una lista con ghiande sovrastata da uno scudetto con un'aquila bicipite, simbolo del casato d'Asburgo, e ai lati erme femminili e delfini fantastici. Sulla parte inferiore, una lucertola è accompagnata da mostri e altri animali fantastici. La parte posteriore è costituita da scaglioni tenuti insieme da una catenella.

I destrieri, cavalli da combattimento, dovevano essere massicci e resistenti, capaci di sostenere un carico complessivo di 170-200 kg, tra cavaliere, armatura e armi. Tuttavia, era necessario che fossero anche energici e agili. Per ottenere questi tratti, gli allevatori europei, come quelli presso le corti degli Estensi di Ferrara, dei Gonzaga di Mantova e dei sovrani di Napoli, incrociavano razze nordiche con purosangue spagnoli e arabi. Nonostante gli sforzi, questi cavalli da guerra spesso si dimostravano difficili da domare.

In Occidente, a differenza degli islamici che preferivano cavalli femmine per la loro affidabilità, si usavano solo stalloni per la battaglia, considerati più aggressivi ma anche più problematici da gestire. La musoliera non serviva solo per controllare il temperamento dei destrieri, ma anche per motivi igienici, impedendo che i cavalli mangiassero cibo avariato, causa di coliche letali.

Morione tondo

Manifattura di Norimberga

Circa 1560-1570

Acciaio

1780 g

Inv. 1338

Galleria delle Armi

Il morione è un copricapo a forma di barchetta dall'ampia tesa appuntata ad ambedue i lati.

Nato nel primo quarto del Cinquecento, il morione veniva utilizzato prevalentemente dalla fanteria, dai picchieri e da altri corpi di armati a piedi e deriva dal capacete, un cappello d'arme di origine spagnola utilizzato fino al XIII secolo. I modelli spagnoli erano del tipo aguzzo, quelli tedeschi e italiani, invece, presentavano la cresta alta.

La forma stravagante della tesa nasce probabilmente dall'impiego del morione da parte di corpi di archibugieri e di moschettieri, che necessitavano di un copricapo che non disturbasse in volto e consentisse di prendere bene la mira.

Morione tondo

Manifattura di Norimberga

Circa 1560-1570

Acciaio

1500 g

Inv. 1341

Galleria delle Armi

Il morione è composto da due metà ribadite, un coppo ribassato e una cresta di grandezza media con un filo gravato a lunghi traversi.

La tesa a barchetta ha i contorni cordonati e gravati come il filo della cresta e presenta sul lato destro il "punzone di Norimberga" alto circa 9 mm.

Il morione era destinato alle truppe a piedi, essendo leggero e realizzato con lamine sottili di acciaio. La cresta, ampia, era progettata per deviare il colpo del picchiere, di cui questo esemplare mostra ancora la traccia.

Anche se resistente ad armi come spade e lance, non era in grado di proteggere dagli attacchi di moschetto.

Il morione presenta alcune rosette acciaiate decorate nei pressi del cranio.

Corsaletto da fante a piedi composito

Manifattura di Norimberga e della Germania meridionale o manifattura italiana

Circa 1560, 1600, seconda metà del XIX secolo

Acciaio, in parte annerito

11245 g

Inv. 1181

Galleria delle Armi

Il corsaletto presenta una borgognotta priva di visiera e spalletti a sei lame ciascuno. Il braccio è costituito da un semicannone inferiore, cubitiera e semicannone di antibraccio.

Il busto ha un'ampia schiena e un petto profondamente costolato detto "a tapul", con le lame di panziera alle quali sono attaccate le scarselle di sette lame che arrivano fin sopra il ginocchio.

La borgognotta, la gola e il petto presentano il PUNZONE DI NORIMBERGA in tre dimensioni diverse, tra i 5 e i 9 mm di altezza.

Le decorazioni, sulla superficie annerita, consistono in liste polite sulla borgognotta e in un ampio campo lasciato bianco sul petto.

Il corsaletto è stato integrato nell'Ottocento con spalletti e scarselle appartenenti a un altro armamento seicentesco di provenienza diversa, mentre la gola è moderna.

Spada da lato a due calotte, composita

Manifattura dei Paesi Bassi e di Toledo, manifattura milanese

Circa 1640, fine del XIX secolo

Acciaio, legno, filo di ferro

1105 mm (955-20 mm), 1255 g.

Inv. 1142

Galleria delle Armi

Spada con impugnatura moderna, realizzata in legno, avvolta da filo di ferro disposto a cordelline e teste di moro. In cima presenta un pomo ovoide a tredici faccette.

Il blocchetto è largo e cuspidato, da cui si diramano i bracci lunghi e diritti.

La guardia è incurvata verso l'alto. Due ponticelli e due valve a calotta decorati con dischetti e otto stelline.

La lama è stretta e presenta un ricasso sgusciato, che prosegue a sezione esagonale e scanalata al forte. Qui, è punzonata con le parole "EN HORTVNO" a destra e "EHOLEDO" a sinistra, in lettere maiuscole di stile toledano.

Il ricasso è punzonato due volte con un cerchietto decorato da due coppie di pieducci sopra e sotto.

Stiletto, composito

Manifattura bresciana e manifattura milanese

Circa 1660, fine del XIX secolo

Acciaio intagliato, legno

287 mm (177-10 mm), 120 g

Inv. 1358

Galleria delle Armi

L'impugnatura del coltello è moderna, fatta di legno a sezione ottagonale affusolata e tenuta insieme da ghiere metalliche.

Il pomo, anch'esso moderno, è lavorato a tortiglione. C'è un'interferenza tra il pomo e l'impugnatura. La lama ha un tallone prismatico con un cerchio ovale che contiene otto punte.

La lama è altamente ossidata e ha una sezione triangolare. Il blocchetto ottagonale irregolare ha bracci brevi che terminano con lavorazione a tortiglione, anche questi moderni.

Spada da cavallo, composita

Manifattura dei Paesi Bassi e manifattura italiana

Seconda metà del XVIII secolo

Acciaio, legno, filo di ferro

1042 mm (868-35 mm), 900 g

Inv. 1110

Galleria delle Armi

La spada ha un'impugnatura moderna, realizzata in legno e avvolta da filo di ferro disposto a filetti e teste di moro.

In cima presenta un pomo a fico, intagliato con foglie nella parte superiore. Il blocchetto è decorato con fogliami e la guardia, avvitata al pomo, forma un nodo sotto il collo. La parata si presenta arricciolata alla fine.

Il fornimento include una grande valva bordata a palmette e intagliata a giorno con foglie di vite.

All'interno si trova un ovato raffigurante un mostro marino cavalcato da un ignudo. Un secondo ovato racchiude l'uscita della lama, che ha un tallone sodo e prosegue a sezione esagonale e scanalata lungo il forte.

La lama, molto ossidata, presenta su ogni piatto una marca costituita da mezzelune e trifogli losangati, disposti in modo speculare, accompagnati da un piccolo scorpione schematizzato.

Spada da lato a due calotte, composita

Manifattura dei Paesi Bassi e manifattura italiana

Circa 1640, fine del XIX secolo

Acciaio, legno, filo di ferro

1360 mm (1200-25 mm), 1320 g

Inv. 1201

Galleria delle Armi

La spada presenta il manico di legno avvolto da un filo di ferro che forma delle cordelline e teste di moro, con un pomo a fungo a dodici faccette in alto.

La guardia si incurva verso l'alto, è ringrossata nella parte terminale e possiede dei legamenti al ponte maggiore.

La lama ha un ricasso rigato e prosegue, con sezione di losanga, scanalata al forte.

La decorazione dell'arma consiste in due valve a calotta intagliate a giorno con reticolo a cerchietti e otto stelline. Su ciascun piatto è punzonata una croce con i piedi biforchi.

Corsaletto da fante a piedi

Manifattura di Norimberga

circa 1560

Acciaio in parte annerito

10910 g

Inv. 1304

Galleria delle Armi

Il corsaletto è composto da una borgognotta alla leggera, priva di visiera, e da una gola completa del guardacollo, con gli spalletti di sei lame ciascuno. Il busto è caratterizzato da un ampio schienale e da un petto profondamente costolato a «tapul», ovvero con la parte inferiore sporgente a tappo. Nella sezione inferiore vi sono le lame della panziera a cui sono attaccate le scarselle a sette lame, lunghe fin sopra il ginocchio. Inserti ornamentali sono visibili mediante il contrasto tra la superficie annerita, i listelli lasciati bianchi e le decorazioni costituite da liste di varie larghezze, polite e ribassate. La tecnica dell’acciaio annerito consentiva di preservare il materiale dalla corrosione e di facilitare la manutenzione della corazza.

Il corsaletto da fante a piedi è un armamento difensivo «da munizione», generalmente usato per armare i cittadini che venivano reclutati per fornire servizio militare in caso di bisogno. La corazza serviva per proteggere principalmente il tronco: comprende infatti una borgognotta, una gola a spalletti, un petto senza resta e scarselloni molto lunghi; le braccia venivano protette da maglie in ferro o da vere e proprie manopole.

La borgognotta, la gola, il petto e la schiena sono contraddistinti dalla presenza del «punzone di Norimberga», di nove millimetri di altezza, ben impresso sull’acciaio, mentre sul guardacollo appare un rettangolo di circa sette millimetri e mezzo, contenente le lettere maiuscole «PAW» incastrate tra loro, mal impresse sulla lamina metallica. Norimberga era uno dei principali centri tedeschi di produzione di armi e i punzoni permettevano di contrassegnare la produzione e, al contempo, imprimere il marchio di deposito. Il punzone permette così di individuare agilmente il luogo di produzione mentre la datazione è unanimemente riferita al 1560.

Cervelliera

Manifattura europea

XIX secolo

Acciaio

600 g

Inv. 1301

Galleria delle Armi

L’armamento presenta una forma semiovoide lavorata in un’unica piastra d’acciaio, modulata attorno alle orecchie. La superficie è liscia ma punteggiata da piccole forature, disposte perpendicolarmente lungo gli assi centrali, mentre una fitta serie di forellini di farsata è disposta sull’intero perimetro. L’acciaio versa in cattive condizioni di conservazione e presenta un’evidente corrosione intorno al sommo del coppo. L’esemplare Bagatti Valsecchi è riferito all’ambito europeo del XIX secolo.

La cervelliera venne introdotta nel XIII secolo come armamentario di protezione del cranio. La forma originaria prevedeva una calotta metallica, imbottita con una farsata, e un camaglio a protezione di collo e spalle. In disuso nel corso dei secoli successivi, la cervelliera tornò nuovamente in auge a partire dal XVII secolo quando venne reintrodotta, privata della dotazione del camaglio. Il suo utilizzo venne equiparato a quello di una segreta: una protezione da nascondere sotto a un copricapo non difensivo, che poteva trovare applicazione sia in ambito civile che militare. Nel corso del Seicento si diffusero diversi modelli, alcuni dei quali potevano contemplare anche una protezione per le orecchie.

Centoventi, composito

Manifattura bresciana e manifattura milanese

XVII secolo, fine del XIX secolo

Acciaio intagliato, legno, filo di ferro

430 mm (300-10 mm), 180 g

Inv. 1355

Galleria delle Armi

Il centoventi (o fusello), uno stiletto fornito ai bombardieri veneziani, presenta un manico in legno ottagonale rivestito in filo di ferro, con pomo ed elsetti a olive spiraliati.

La lama ha un nodo al tallone e prosegue a sezione triangolare, con tacche numerate dal 1 (vicino alla punta) al 120 (al tallone), a indicare il calibro delle artiglierie.

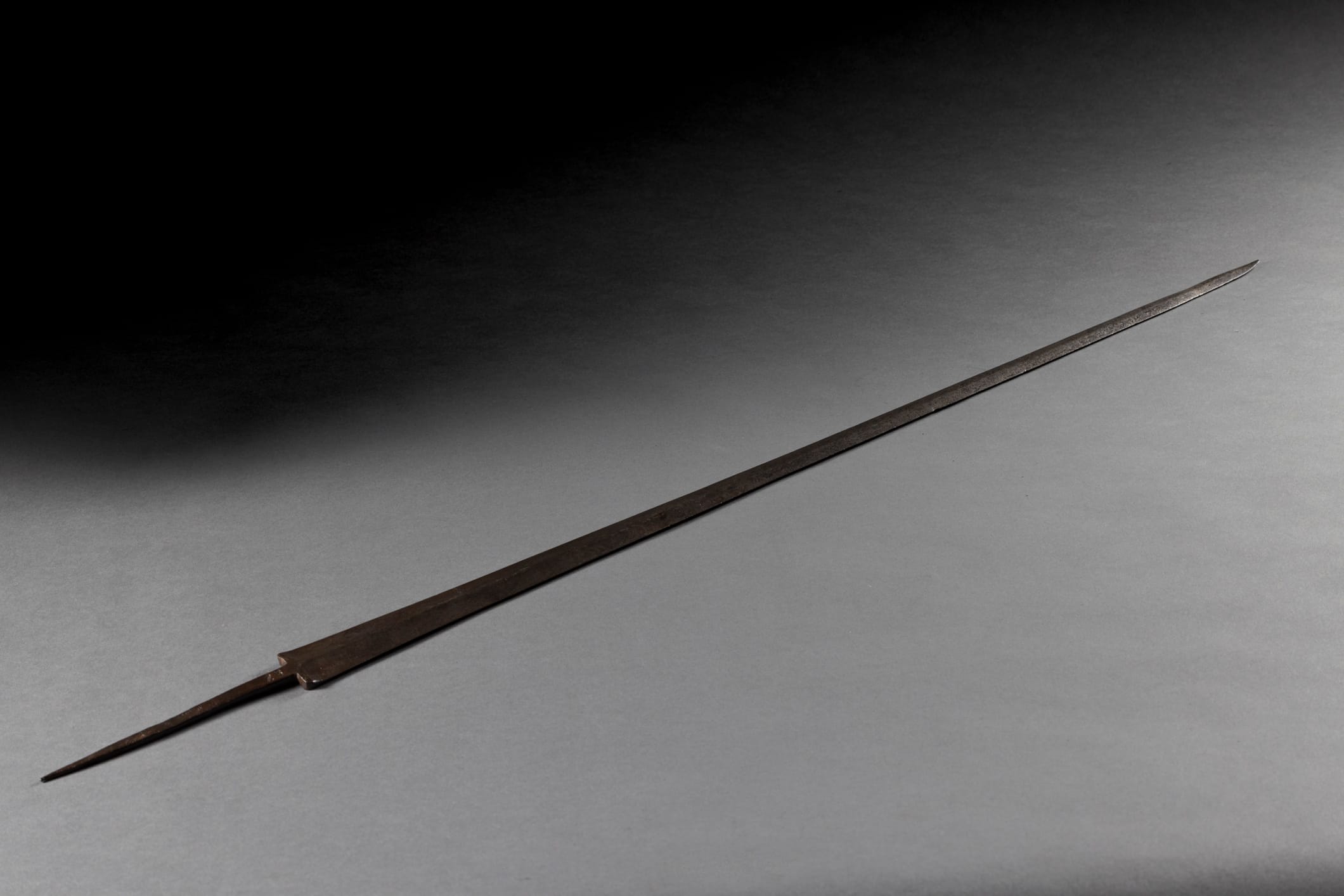

Arnese da artigliere

Manifattura europea

XVII secolo

Acciaio

lunghezza 950 mm

Inv. 0976

Galleria delle Armi

L’arnese è composto da un pomo massiccio innestato alla sommità e da una lunga asta d’acciaio attorcigliata, terminante con una punta mozza.

La produzione dell’esemplare è ricondotta all’ambito europeo del XVIII secolo. Un arnese da artigliere del tutto analogo nella sua conformazione è altresì conservato presso la collezione Bagatti Valsecchi (inv. 1101).

Le artiglierie richiedevano un’accurata manutenzione. Nello specifico, le canne esigevano revisioni frequenti sia per ottenere la massima prestazione, sia per eludere il rischio di crepare il metallo. Gli artificieri infatti – oltre a proteggersi

dal fuoco nemico – dovevano preoccuparsi di scongiurare l’eventualità che la propria bocca di fuoco scoppiasse sul posto durante il tiro.

Questo rischio accrebbe nel corso del XVII secolo a causa della diffusione – per ragioni di natura economica – dell’uso di cannoni in ferro, al posto di quelli in bronzo. Con le nuove tecniche di fusione fu possibile ridurre il peso delle artiglierie di ferro, cionondimeno non si riuscì a reprimere l’azione dello zolfo che, indebolendo il metallo, incrementava il rischio di una probabile esplosione dell’arma durante il suo impiego.

Per prevenire questo pericolo, era necessario agire su due binari paralleli: operare un accurato collaudo in fonderia e verificare lo stato di usura della canna dopo ogni utilizzo. Per effettuare l’intervento di verifica, l’artigliere disponeva di strumenti specifici, fioriti soprattutto a partire dal XVII secolo con la diffusione delle artiglierie.

Si tratta di oggetti pratici e maneggevoli, che potevano essere portati anche sul campo di battaglia e che, frequentemente, racchiudevano più funzioni in un unico strumento. L’esemplare Bagatti Valsecchi, infatti, dispone di pomo montato sul manico, utile ad ispezionare l’anima della canna,

verificando che le pareti interne fossero integre.

Arnese da artigliere

Manifattura europea

XVIII secolo

Acciaio

lunghezza 950 mm

Inv. 1011

Galleria delle Armi

L’arnese è composto da un robusto martello posto alla sommità e da una lunga asta d’acciaio attorcigliata, terminante con una punta mozza.

La produzione dell’esemplare è ricondotta all’ambito europeo del XVIII secolo. Un arnese da artigliere del tutto analogo nella sua conformazione è altresì conservato presso la collezione Bagatti Valsecchi (inv. 976).

Le artiglierie richiedevano un’accurata manutenzione. Nello specifico, le canne esigevano revisioni frequenti sia per ottenere la massima prestazione, sia per eludere il rischio di crepare il metallo. Gli artificieri infatti – oltre a proteggersi dal fuoco nemico – dovevano preoccuparsi di scongiurare l’eventualità che la propria bocca di fuoco scoppiasse sul posto durante il tiro. Questo rischio accrebbe nel corso del XVII secolo a causa della diffusione – per ragioni di natura economica – dell’uso di cannoni in ferro, al posto di quelli in bronzo. Con le nuove tecniche di fusione fu possibile ridurre il peso delle artiglierie di ferro, cionondimeno non si riuscì a reprimere l’azione dello zolfo che, indebolendo il metallo, incrementava il rischio di una probabile esplosione dell’arma durante il suo impiego.

Per prevenire questo pericolo, era necessario agire su due binari paralleli: operare un accurato collaudo in fonderia e verificare lo stato di usura della canna dopo ogni utilizzo. Per effettuare l’intervento di verifica, l’artigliere disponeva di strumenti specifici, fioriti soprattutto a partire dal XVII secolo con la diffusione delle artiglierie. Si tratta di oggetti pratici e maneggevoli, che potevano essere portati anche sul campo di battaglia e che, frequentemente, racchiudevano più funzioni in un unico strumento. L’esemplare Bagatti Valsecchi, infatti, dispone di un martellino montato sul manico, utile ad appurare che l’anima del cannone non celasse lesioni invisibili all’esterno; il suono del metallo percosso dai colpi del martello poteva svelare all’artigliere la presenza di crepe nell’incavo dell’arma.

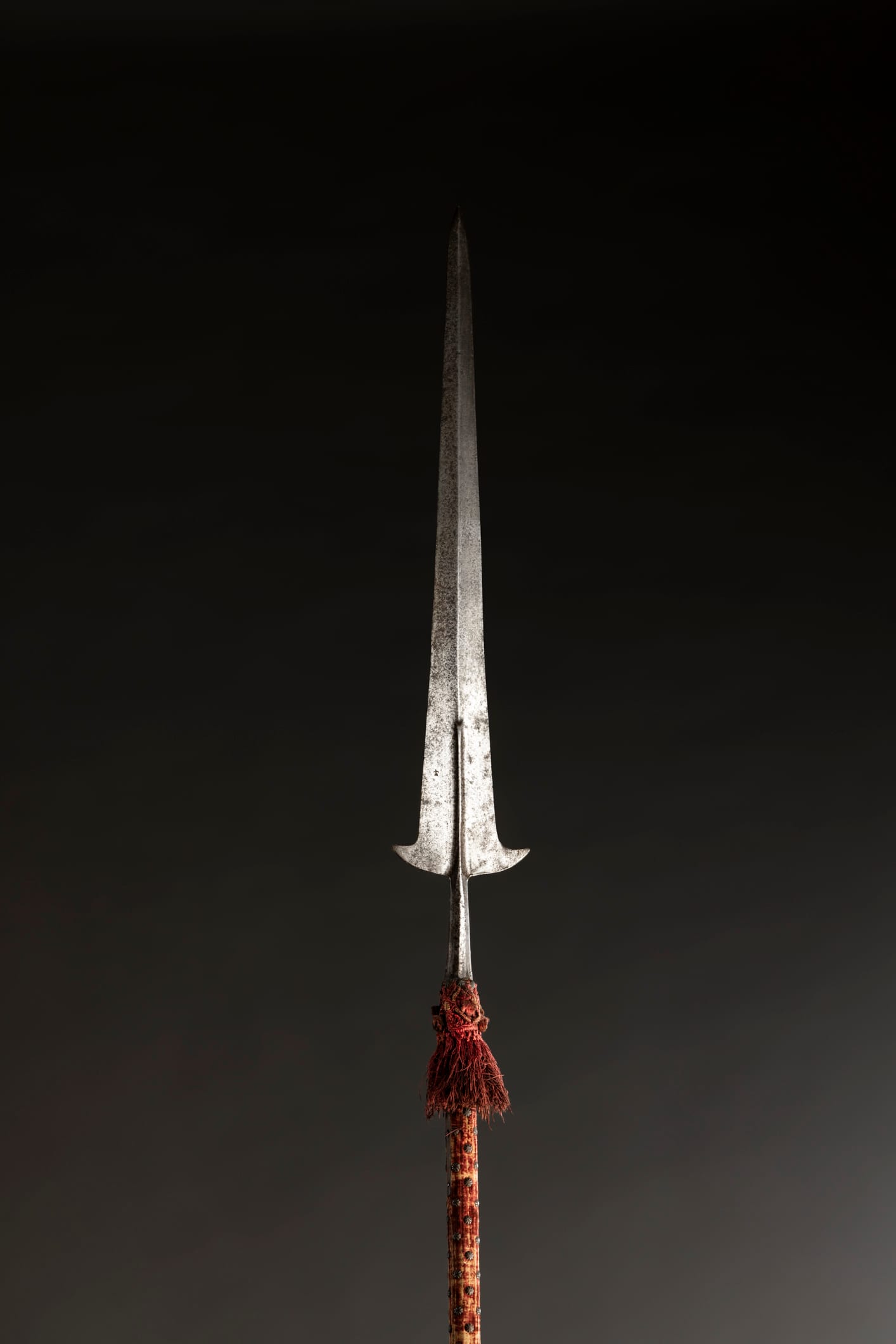

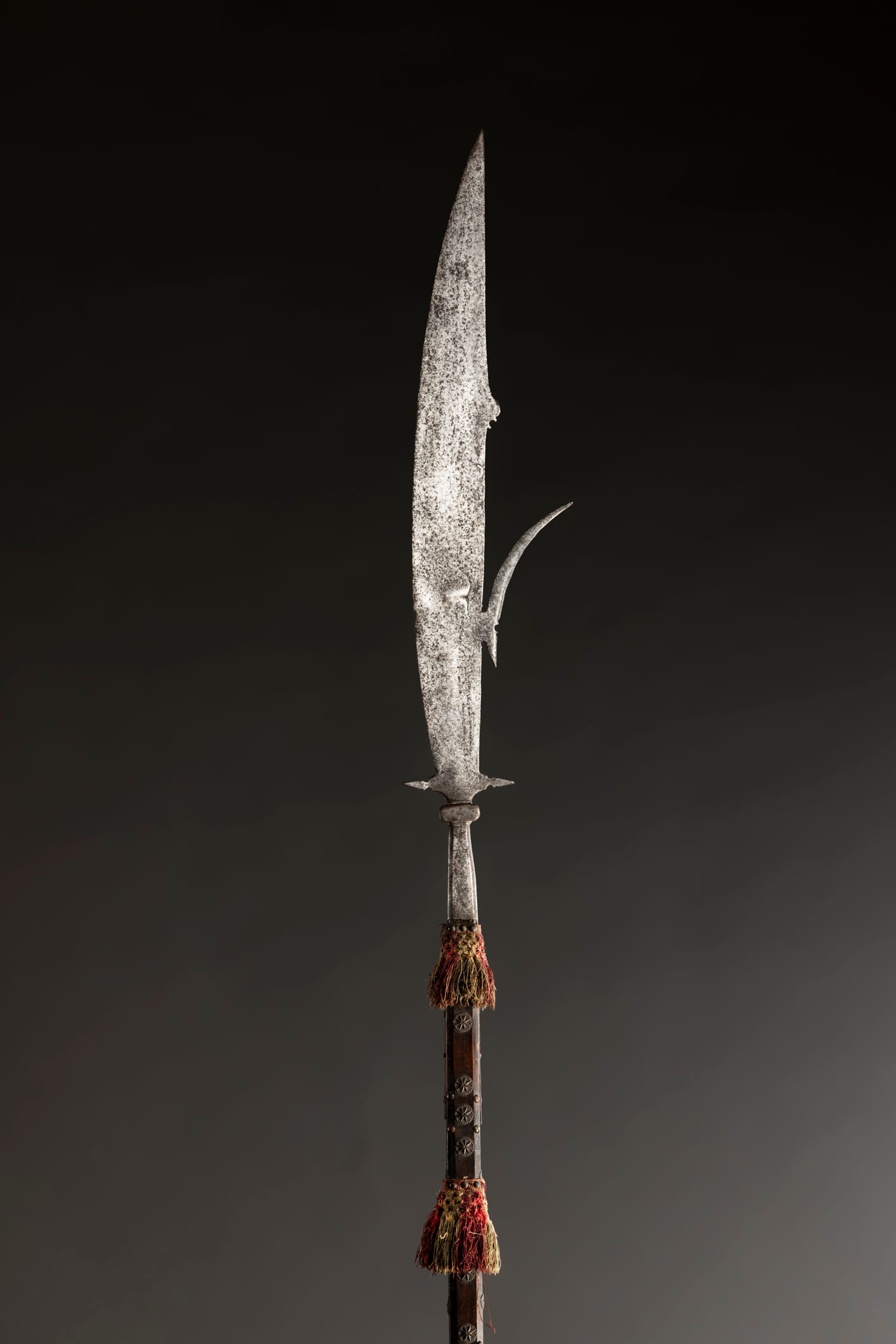

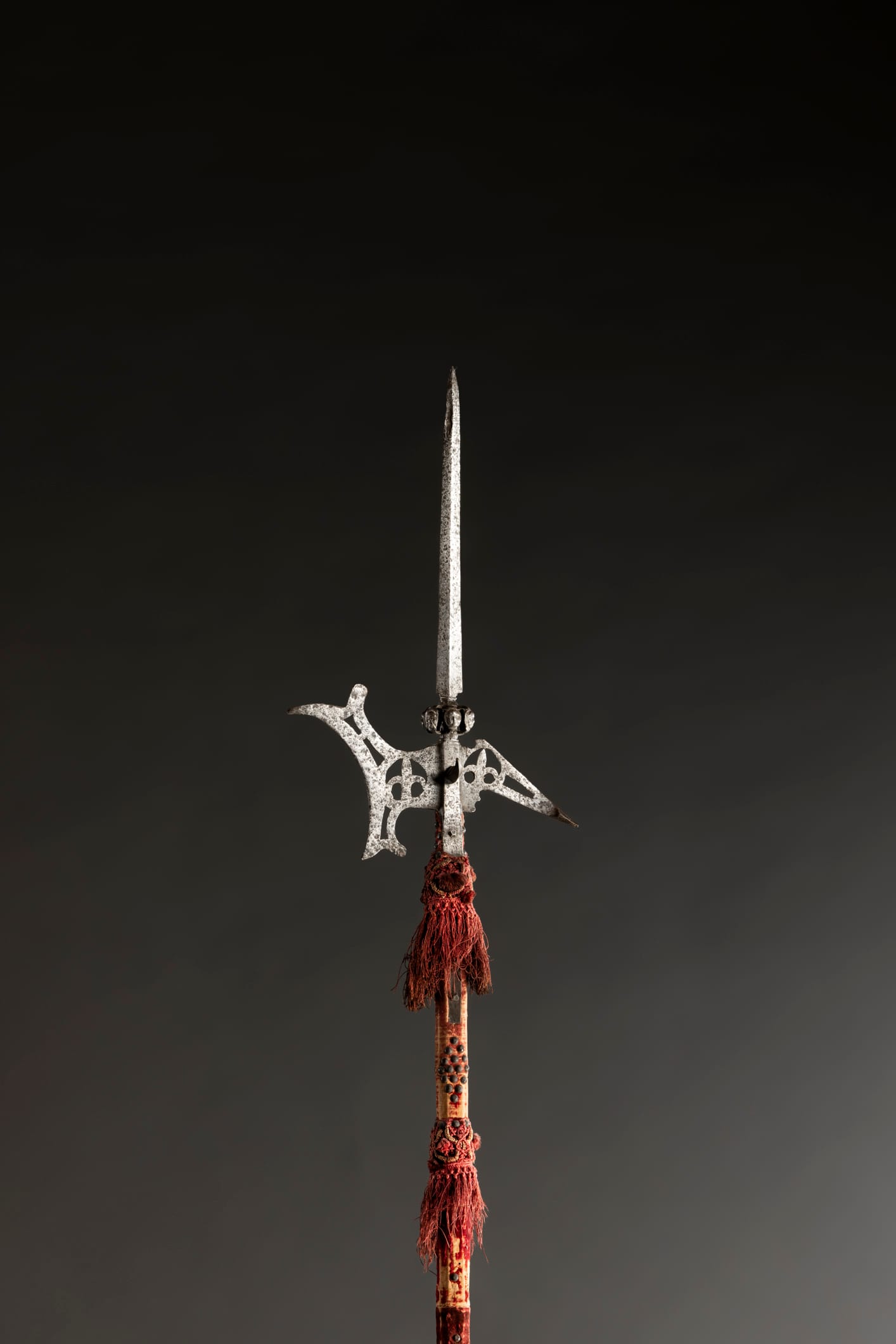

Partigianone

Manifattura europea centrale

Circa 1520

Acciaio, legno, velluto, ottone, seta

920 (758) mm

Inv. 1198

Galleria delle Armi

L'arma è composta da una gorbia a sezione ottagona, seguita da arresti triangolari con profilo inferiore diritto e terminando con una cuspide molto larga alla base, ogivata in punta, e dotata di una robusta costola triangolare.

La superficie dell'arma è ossidata e presenta diversi guasti. La lunga asta è moderna, rivestita di velluto cremisi, ornata con una nappa di seta rossa e borchie di ottone.

Al posto della ghiera, il piede dell'asta è avvolto con filo di ferro e completo di brocco.

Striscia a tazza, composita

Manifattura europea e manifattura milanese

Circa 1650-1660, fine del XIX secolo

Acciaio, legno, filo di ferro e d'argento

1130 mm, (990-15 mm), 750 g

Inv. 1141

Galleria delle Armi

La striscia possiede un'impugnatura moderna costituita da legno avvolto da trecciole e teste di moro di filo di ferro. Questo è sormontato da un pomo ovoide lavorato a stiacciature.

La guardia è ampia e ha una curvatura verso l'alto; gli archetti escono dal blocchetto sfaccettato.

La tazza ha otto lobi intagliati a giorno con piccoli triangoli, incorniciati da un'intelaiatura con bordo a cornicette.

La lama è a sezione esagona scanalata ed è in cattive condizioni di conservazione. Alla fine della scanalatura si vede un'agemina d'argento con una croce patriarcale potenziata.

Spada da lato a due calotte, composita

Manifattura dei Paesi bassi, manifattura di Toledo, manifattura milanese

Circa 1640, fine del XIX secolo

Acciaio, legno, filo di ferro

1105 mm (955-20 mm), 1255 g

Inv. 1335

Galleria delle Armi

Il manico della moderna spada è di legno con filo di ferro avvolto a cordelline e teste di moro, con un pomo ovoide con tredici faccette.

Blocchetto largo e cuspidato, da cui escono i bracci lunghi e diritti, con due valve a calotta intagliate a giorno con un disegno reticolato a piccoli compassi.

La lama, non originale e molto ossidata, è a sezione esagonale e scanalata al forte, dove è punzonata a lettere maiuscole in caratteri tolediani: EN TOLEDO. La guardia è incurvata verso l'alto e ringrossata nella parte terminale e c'è un doppio ponticello.

L'archetto da parata è già stato risaldato in rame.

Corsaletto doppio da corazza e da piede, composito

Manifattura europea occidentale

Circa 1610-1620

Acciaio in parte inciso

31400 g

Inv. 1370

Galleria delle Armi

Il corsaletto da corazza è stato realizzato nell'Europa occidentale del 1610 - 1620.

Si compone, partendo dall'alto, da un elmetto da cavallo senza visiera e goletta ad una lama del collo e lame del padiglione con i bordi lisel.

La struttura continua con due spalletti larghi composti da un semicannone inferiore e dal semicannone di antibraccio ed è completa di gambe a crosta con ginocchiali di sedici lame ciascuno.

Si vedono decorazioni a liste incise sul petto e sulla schiena, mentre lungo i bordi si estendono righe incise parallele.

Questa tipologia di corsetto veniva indossata dalla cavalleria grave, attiva Oltralpe nel Seicento, ed è stata progettata per resistere alle armi da fuoco, ormai diffuse in tutta Europa.

La superficie del corsetto è fortemente ossidata e presenta rotture; inoltre, molte delle tracce di pallottole esistenti oggi sono state prodotte volutamente nel XIX secolo.

Sprone a stella

Manifattura dell'America centrale, Messico

Inizio del XIX secolo

Acciaio inciso ed intagliato a giorno

300 g

Inv. 1332

Galleria delle Armi

Gli sproni, prodotti per il Centro e il Sud America, presentano forme barocche che rimangono popolari fino all'Ottocento con la moda dei "Conquistadores".

Le briglie sono composte da rami piatti decorati con striature incise e hanno passanti slargati decorati con fogliami. La rosette centrale ha sei lobi intagliati a giorno con un breve collo intagliato a foglie d'acanto.

La forcella sagomata è a volute a giorno, con fogliami chiusi che presentano una grande stella a otto raggi, di cui uno è spezzato.

Corsaletto composito

Manifattura europea occidentale

Fine del XVI e XVII secolo (?)

Acciaio

11690 g

Inv. 1359

Galleria delle Armi

Il corsaletto comprende, nella parte superiore, un elmetto da cavallo con visiera, una goletta a una lama del collo e lame del padiglione.

L'armatura continua con due ampi spalletti di tre più cinque lame ciascuno e scarselle di quattro lame ciascuna. La protezione del braccio manca.

Il petto, seicentesco, ha una forma molto bombata, mentre la schiena è ampia e liscia.

Sulla superficie, molto ossidata, non sono presenti decori.

Le lame sono fissate con ribattini in ottone moderni.

Sprone a stella

Manifattura dell'America centrale, Messico

Inizio del XIX secolo

Acciaio inciso ed intagliato a giorno

580 g

Inv. 1322

Galleria delle Armi

Lo sperone appartenente ad un "Conquistador" del XIX secolo ha un aspetto molto teatrale.

Gli sproni in quel periodo diventano infatti sempre più elaborati, questo pesa oltre mezzo chilogrammo. La stella a sette raggi lunghi è molto grande. Una grande rosetta intagliata a giorno a otto lobi con spicchi sforati pende dalla forcella a giorno sul breve collo.

Le branchie piatte hanno una decorazione a due cordonature all'arcata, le cui estremità si allargano in un motivo a giorno.

Partigiana

Manifattura europea occidentale

Fine del XVII secolo

Acciaio, legno, ottone, velluto

620 (485) mm

Inv. 1156

Galleria delle Armi

La partigiana è costituita da una gorbia in tronco di piramide decagona smussata e arresti compatti e brevi ad alette con punte sottili. Inoltre, presenta una larga cuspide triangolare con punta ogivata.

L'asta è moderna e rivestita con velluto cremisi, presenta una decorazione con borchie di ottone a spicchi.

Il tutto è completato da una ghiera con brocco.

Partigiana

Manifattura europea occidentale

XVII secolo

Acciaio, legno, velluto, ottone, seta

605 (455) mm

Inv. 1155

Galleria delle Armi

Un'arma composta da una gorbia a forma di tronco di piramide decagona con arresti snelli ad alette rivolte all'insù e con punte sottili.

La cuspide è larga, robusta, costolata su tutta la lunghezza e ogivata alla punta.

L'arma è molto ossidata e presenta dei guasti alla gorbia.

L'asta è moderna e rivestita in velluto cremisi, ha una nappa di seta anch'essa cremisi e borchie di ottone a picchi.

Infine, è dotata di una ghiera con brocco.

Spada da lato a gabbia, composita

Manifattura europea occidentale, manifattura spagnola e manifattura milanese

1630-1640, fine del XIX secolo

Acciaio, legno, filo di ferro

1250 mm (1060-25 mm), 1300 g

Inv. 1128

Galleria delle Armi

La spada presenta un'impugnatura moderna, composta da legno avvolto da filo di ferro messo a filetti, cordelline e teste di moro; l'impugnatura termina, in alto, con un pomo a tino con diciassette sfaccettature.

La guardia è ampia e termina con un elemento aperto sporgente. Lunghi bracci diritti, leggermente ringrossati, conducono a una lama a sezione esagonale e scanalata fino al forte.

La lama presenta la punzonate le lettere "...NIO" con uno scudetto a calice di tulipano sul lato destro della lama, e un "NO" sopra lo stesso scudetto, sul lato sinistro.

Al forte, la scritta "IESVS" è punzonata due volte sulla destra e una volta sulla sinistra; inoltre, si possono notare tracce di corrosione sulla lama e leggeri danni ai fili.

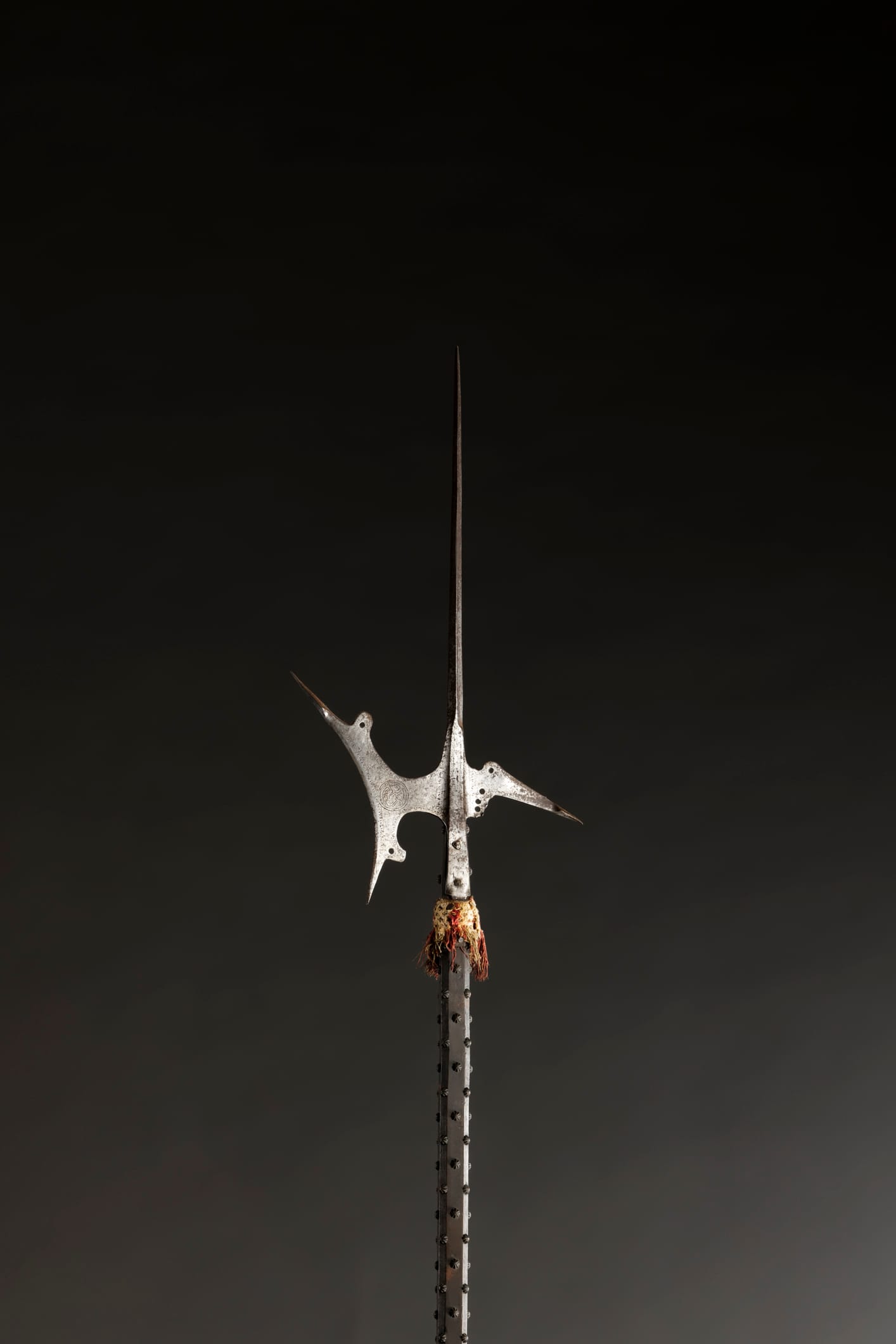

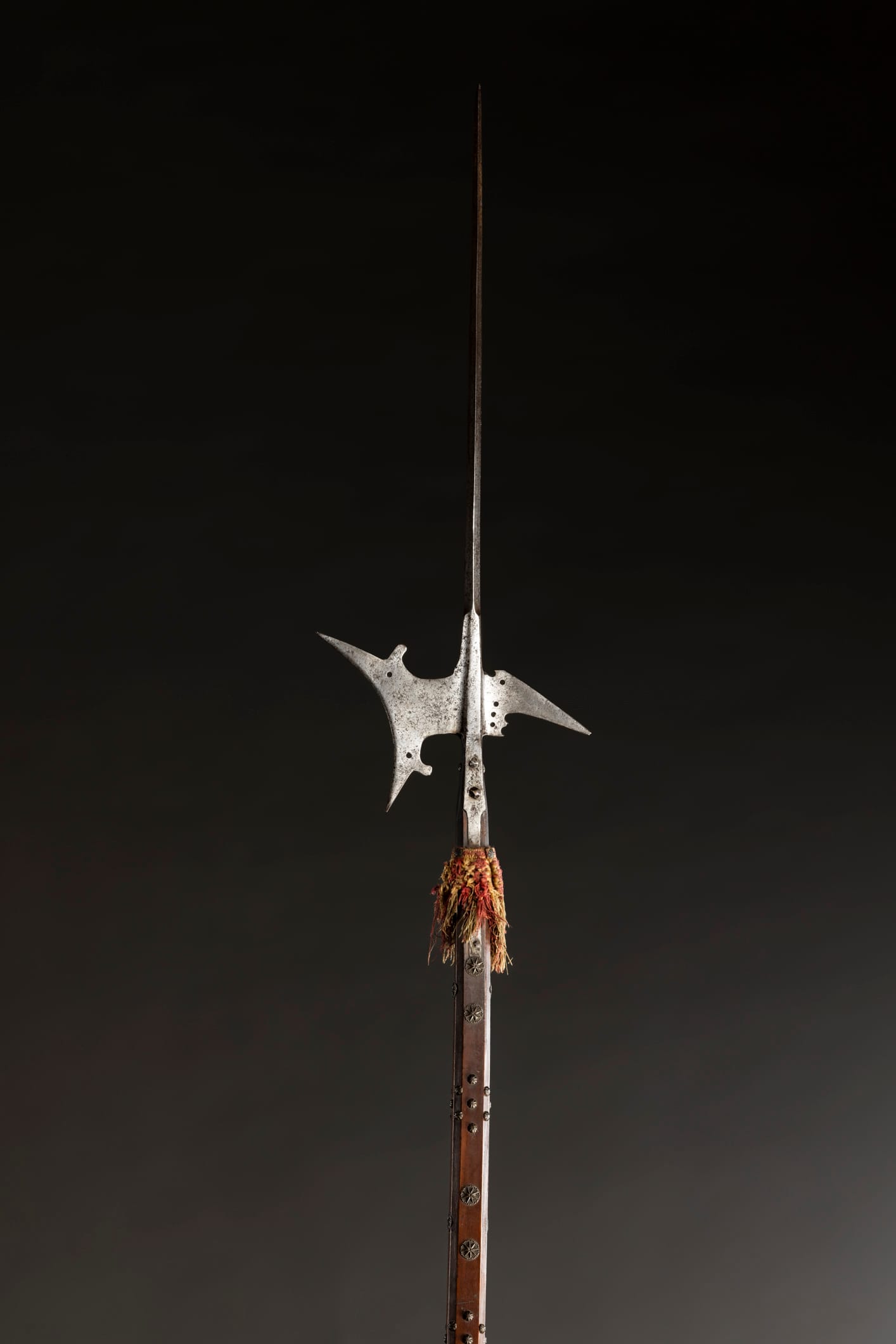

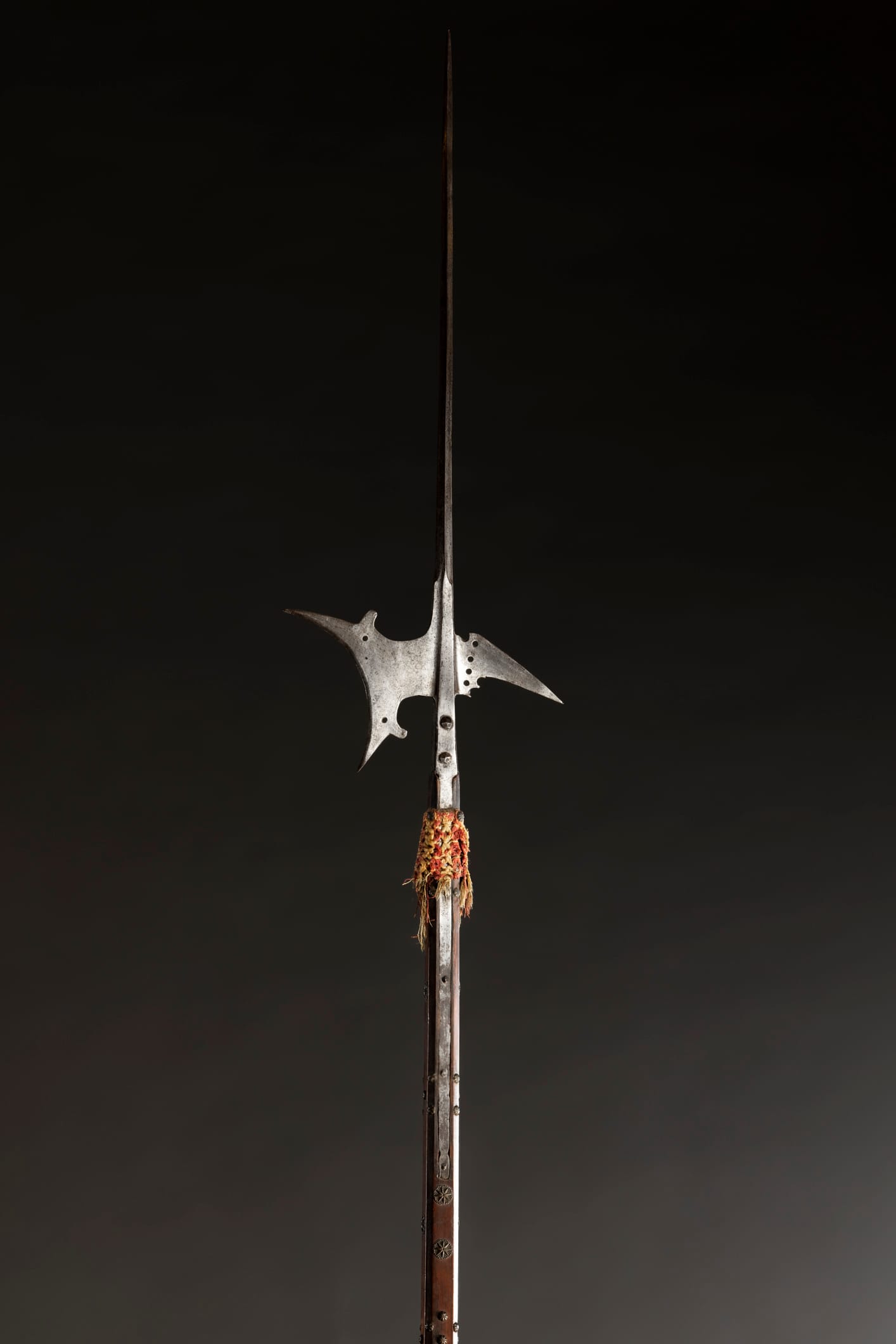

Alabarda

Manifattura europea occidentale e manifattura tedesca (?)

Fine del XVII secolo

Acciaio, legno, seta, ottone

480 (345) mm

Inv. 1255

Galleria delle Armi

Alabarda composta da una gorbia troncoconica senza bandelle, che prosegue in una stretta costola per terminare con una lama da partigiana con larghe punte triangolari e ampie sagomature a ricciolo.

Il becco di parrocchetto è massiccio e ha dei riccioli diversamente mossi allo stacco.

L'arma ha una breve asta moderna, decorata con resti di una nappa in seta cremisi e borchie di ottone, e una ghiera con brocco.

Spadino, composito

Manifattura delle Fiandre e manifattura milanese

Circa 1660, fine del XIX secolo

Acciaio, legno, filo di ferro, ottone

1066 mm (930-20 mm), 120 g

Inv. 1122

Galleria delle Armi

La spada ha un'impugnatura di legno avvolta da filo di ferro, mentre il pomo sferico in cima è intagliato a foglie.

La guardia curva è finemente intagliata su tutta la sua superficie e saldata a rame con decorazioni simili su tutti i legamenti.

La lama, con forti a sezione esagonale e una doppia sgusciatura fine, si sottolinea con una sezione a losanga e segnata da piccoli ornamenti floreali.

Il pomo è punzonato con lettere e numeri, mentre sulla lama in francese sono incisi "LA MORT" a sinistra e "EST MA VIE" a destra.

Mazza d’arme da bambino

Manifattura europea occidentale e manifattura tedesca (?)

Prima metà del XVI secolo

Acciaio intagliato con tracce di argentatura

405 mm, 480 g

Inv. 1333

Galleria delle Armi

Mazza con impugnatura tubolare chiusa da un finale a cupola e poco più sopra da un nodo. L'arma contundente è provvista di testa a sei alette triangolari, tutte fogliate alle coste.

Le decorazioni corrono lungo l'impugnatura con losanghe riempite di squame puntinate, sul manico sono presenti spirali alternate a catenelle e lische.

Probabilmente si tratta di un pezzo di rappresentanza, utilizzato dai giullari di corte.

Morione tondo

Manifattura dell’Italia settentrionale

Circa 1550-1560

Acciaio

1700 g

Inv. 1105

Galleria delle Armi

Il morione è un pezzo d'armatura formato da due metà ribadite, con una cresta decorata e una pennacchiera in ottone.

Ha alcune imperfezioni e segni di riparazione.

La forma è simile a quella di altri copricapi italiani, ma privo di ornamenti, in quanto destinato a un uso bellico standard.

Cuspide di lancione

Manifattura europea occidentale e manifattura tedesca (?)

XVI secolo

Acciaio

556 (438-460) mm

Inv. 1381

Galleria delle Armi

L'arma comprende una gorbia in tronco di piramide ottagonale che termina con una lunga cuspide triangolare poco costolata a losanga.

Ogni piatto presenta per marchio una piccola colonna posta sotto un trilobo patente.

Non ha bandelle ed è fornita di fori per attaccare l'asta.

La superficie è molto ossidata e con i fili della lama danneggiati.

Morioncino tondo

Manifattura dell’Italia settentrionale

Circa 1560

Acciaio

1250 g

Inv. 1346

Galleria delle Armi

Il morioncino è un copricapo leggero composto da una cresta a filo largo, un coppo basso e una pennacchiera in lamina di ottone.

È caratteristico per la sua tesa poco arcuata e il peso leggero. Questo copricapo era impiegato per armare i fanti in Italia e in area germanica.

Alcuni guasti possono interessare il sommo della cresta.

Segreta

Manifattura europea occidentale, manifattura francese

Seconda metà del XVII secolo

Acciaio brunito

350 g

Inv. 1303

Galleria delle Armi

L’armamento presenta una forma semiovoide composta da stretti listelli d’acciaio brunito, saldati tra di loro. Due liste segnano la circonferenza del cranio mentre una rete composta da sette listelli disposti longitudinalmente e nove trasversalmente forma la semisfera; una placca di acciaio, disposta all’estremità posteriore, funge poi da rinforzo supplementare.

Il nome segreta suggerisce la funzione e la modalità di utilizzo: una protezione da nascondere sotto a un copricapo – di cuoio, di lana o di feltro – non difensivo, che poteva trovare applicazione sia in ambito civile che militare. In alcuni casi, la gabbia poteva essere alleggerita da piastre intagliate a giorno, con nastri metallici bloccati tra loro da ribattini.

La segreta, frequentemente citata anche come scuffia, cervelliera o – con il termine francese – secrète, è un armamento che si diffuse tra il Sei e il Settecento, cionondimeno i primi esemplari si attestano attorno alla fine del XVI secolo. L’esemplare Bagatti Valsecchi è unanimemente riferito alla seconda metà del XVII secolo mentre l’area di produzione non è similmente certa: è dubitativamente legata all’Europa Occidentale, con particolare propensione per l’ambito francese.

Morione aguzzo

Manifattura dell’Italia settentrionale

Circa 1580

Acciaio inciso e in parte annerito

1300 g

Inv. 1367

Galleria delle Armi

Il morione è formato da un coppo con una punta spinta all'indietro e una tesa a forma di barchetta stretta con contorni decorati.

La superficie del coppo è divisa in quattro parti, con decori incisi a grottesche, girali, volatili, trofei, animali e mostri. Alla base del cranio ci sono ribattini in ottone. La pennacchiera in bronzo presenta varie sfagliature e decori obliterati, mentre la punta è guasta.

Questa variante si distingue dal morione tondo perché non ha una cresta e termina con una punta indietro.

Martello d'arme

Manifattura europea orientale, manifattura milanese

XVII secolo, fine del XIX secolo

Acciaio legno velluto rame

654 x 215 mm, 790 g

Inv. 1307

Galleria delle Armi

Il martello d’arme è composto da un manico in velluto liso, già rosso, e una testa caratterizzata da un occhio cilindrico centrale, ornato da linguette laterali sagomate, che si snoda difformemente alle due estremità: sul fronte si assottiglia in una lunga penna leggermente incurvata, appuntita a becco e scanalata sulle facce laterali e oblique, mentre sul retro si articola in un dado sgusciato sul quale si innesta un collo che si allarga nella bocca scalinata. Il manico è interamente ornato da una serie di bullette in rame, disposte attorno alla struttura per formare una decorazione a losanghe.

Il martello d’arme è un’arma da botta usualmente composto da un manico in legno sul quale si innestano le parti metalliche, quali la bocca e la penna. Sin dal XIV secolo faceva parte del corredo armamentario della fanteria a cavallo. In Italia, venne usato in battaglia fino al principio del XVI secolo per poi divenire dotazione dei gentiluomini armati; al contrario, in Europa orientale – specialmente in Polonia e Ungheria – rimase diffuso come arma da cavalleria fino al XVII secolo.

La collezione Bagatti Valsecchi conserva un esemplare analogo (inv. n. 1309) che differisce per la diversa ornamentazione del manico: entrambi i martelli d’arme sono il risultato di un montaggio ottocentesco desunto dall’unione di una testa, riferita alla produzione dell’Europa orientale del XVII secolo, e di un manico prodotto a Milano alla fine del XIX secolo.

Morione tondo

Manifattura dell’Italia settentrionale

Circa 1590-1600

Acciaio inciso

1450 g

Inv. 1343

Galleria delle Armi

Il morione è formato da un coppo stretto con una cresta alta e lavorata.

L'intera superficie è incisa ad acquaforte con elementi decorativi, tra cui un guerriero e un cherubino su liste centrali. Presenta diverse imperfezioni, come una grande falla dove doveva essere la pennacchiera.

L'incisione non è molto precisa e la forma è stata deformata da un'esplosione.

Modello di mortaio completo di affusto

Manifattura europea, manifattura italiana o manifattura francese (?)

XVII secolo

Bronzo, legno

14.980 g; mortaio 8380 g; calibro 79 mm

Inv. 1369

Galleria delle Armi

Un mortaio in bronzo giallo del Quattrocento, possiede una canna con un focone nello scodellino e una culatta rinforzata.

Presenta un affusto a ceppo in legno con ferrature broccate e ferrature a tre cuspidi forate sui lati.

Fa parte delle bocche da fuoco ad anima corta; utilizzato per il lancio di proiettili, in pietra o esplosivi, il mortaio veniva montato su un ceppo più pesante e stabile per scaricare la forza esplosiva sul terreno circostante.

Questi modelli erano utilizzati anche come strumenti militari per l'addestramento dei giovani artiglieri. Oggi, solo pochi esemplari sono scampati dalla fusione.

Pugnale

Manifattura dell’Italia settentrionale

Circa 1660-1670

Acciaio intagliato

294 mm (188-12 mm), 110 g

Inv. 1294

Galleria delle Armi

Il manico di questo attrezzo è costituito da un pomo quadrotto a cuscino, intagliato a sgusci separati da palmette cordonate e appoggiato su un calice rigonfio.

Seguono quattro dadi sgusciati e ornati a fogliette stilizzate. La parte centrale ha un blocchetto quadrato da cui escono i bracci brevi che formano un cacciavite bilobato da una parte e un martellino dall'altra.

La lama, robusta e a sezione di losanga stondata, ha la punta arrotondata.

Martello d'arme

Manifattura europea orientale, manifattura milanese

XVII secolo, fine del XIX secolo

Acciaio legno velluto rame

590 x 220 mm 780 g

Inv. 1309

Galleria delle Armi

Martello d’arme composto da un manico in velluto rosso e una testa caratterizzata da un occhio cilindrico centrale, ornato da linguette laterali sagomate, che si snoda difformemente alle due estremità: sul fronte si assottiglia in una lunga penna leggermente incurvata, appuntita e definita da sei costole longitudinali, mentre sul retro si articola in un dado sgusciato sul quale si innesta un collo ottagonale che si allarga nella bocca. Il manico è interamente ornato da una serie di bullette stellate in rame, riunite a gruppi di quattro e disposte a forma romboidale; la struttura è infine rifinita alla base con una ghiera metallica.

Il martello d’arme è un’arma da botta usualmente composto da un manico in legno sul quale si innestano le parti metalliche, quali la bocca e la penna. Sin dal XIV secolo faceva parte del corredo armamentario della fanteria a cavallo. In Italia, venne usato in battaglia fino al principio del XVI secolo per poi divenire dotazione dei gentiluomini armati; al contrario, in Europa orientale – specialmente in Polonia e Ungheria – rimase diffuso come arma da cavalleria fino al XVII secolo.

La collezione Bagatti Valsecchi conserva un esemplare analogo (inv. n. 1307) che differisce per la diversa ornamentazione del manico: entrambi i martelli d’arme sono il risultato di un montaggio ottocentesco desunto dall’unione di una testa, riferita alla produzione dell’Europa orientale del XVII secolo, e di un manico prodotto a Milano alla fine del XIX secolo.

Sprone a stella

Manifattura francese

Metà del XVIII secolo

Inv. 1317

Lo Sprone è composto da branche piatte e decorate con cordonature, mentre le estremità sono a forma di lira. La grande stella a otto raggi, alternati con otto cuspidine, è posta nella forcella che esce dalla calice che segue la rosetta intagliata a giorno.

Lo sprone fa parte della tipologia chiamata "Louis XIV", nel XIV secolo era molto diffusa durante il regno di Luigi XIV.

Il modello "Louis XIV" fu particolarmente popolare in America centrale, specialmente in Messico. Rispetto agli sproni europei, quelli messicani si distinguono per le dimensioni più grandi di ogni componente, con una rosetta e una stella dalle forme marcatamente esagerate.

Morione aguzzo

Manifattura dell’Italia settentrionale

Fine del XVI secolo

Acciaio inciso e in parte annerito

Inv. 1107

Galleria delle Armi

Il morione ha una punta all'indietro, diviso in otto parti da triangoli, con incisioni raffiguranti trofei e figure femminili al centro di ogni lato.

Questo copricapo presenta anche una pennacchiera moderna in rame e ribattini in ottone intorno al cranio.

Morso da cavallo “a cannone intero”

Manifattura francese (?)

Primo XVIII secolo

Acciaio intagliato

950 g

Inv. 1321

Galleria delle Armi

Il morso ha un'imboccatura rigida composta da due coni saldati al centro, con stanghette e guardie a sgusci e cuspidi alterni.

Il barbozzale è molto robusto, con tre grandi maglie intagliate a doppia dentellatura.

Le guardie alle catenelle sono decorate con intagli a farfalla e campanelle per le redini, anche se una di queste è andata perduta.

La funzione del barbozzale è fondamentale poiché agisce come una leva sulla mascella inferiore del cavallo, e la sua efficacia aumenta grazie alle maglie pesanti e dentate in questo morso.

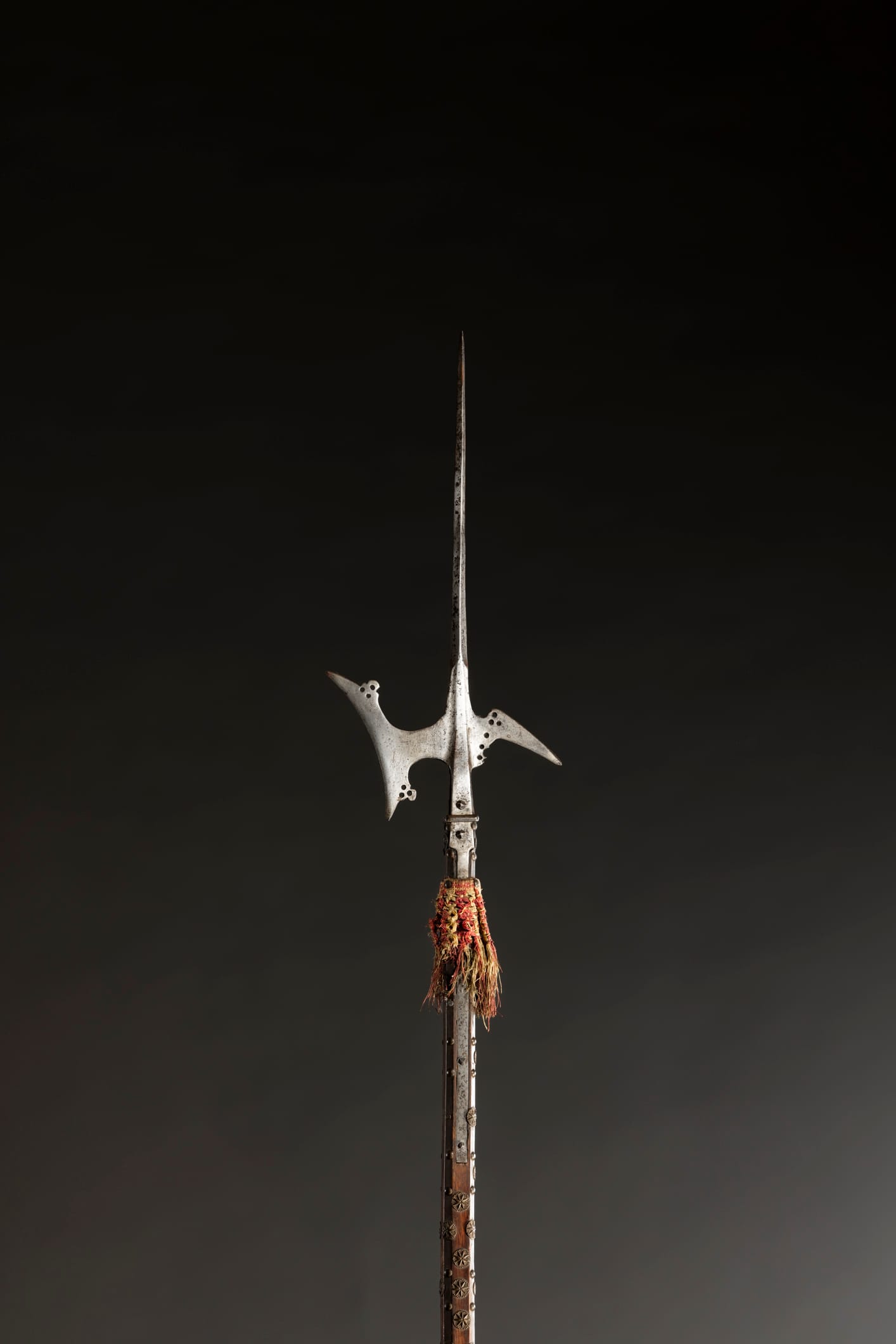

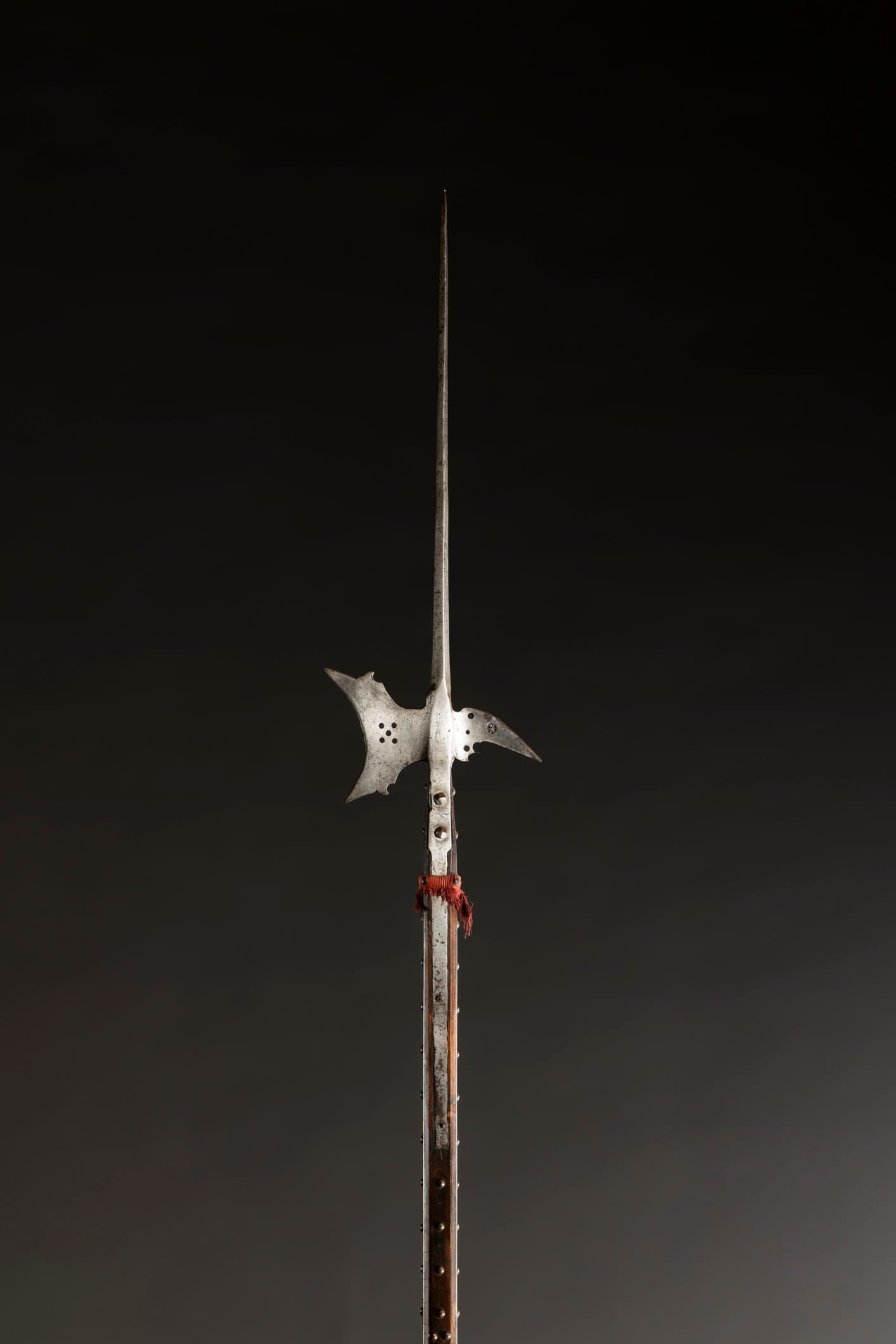

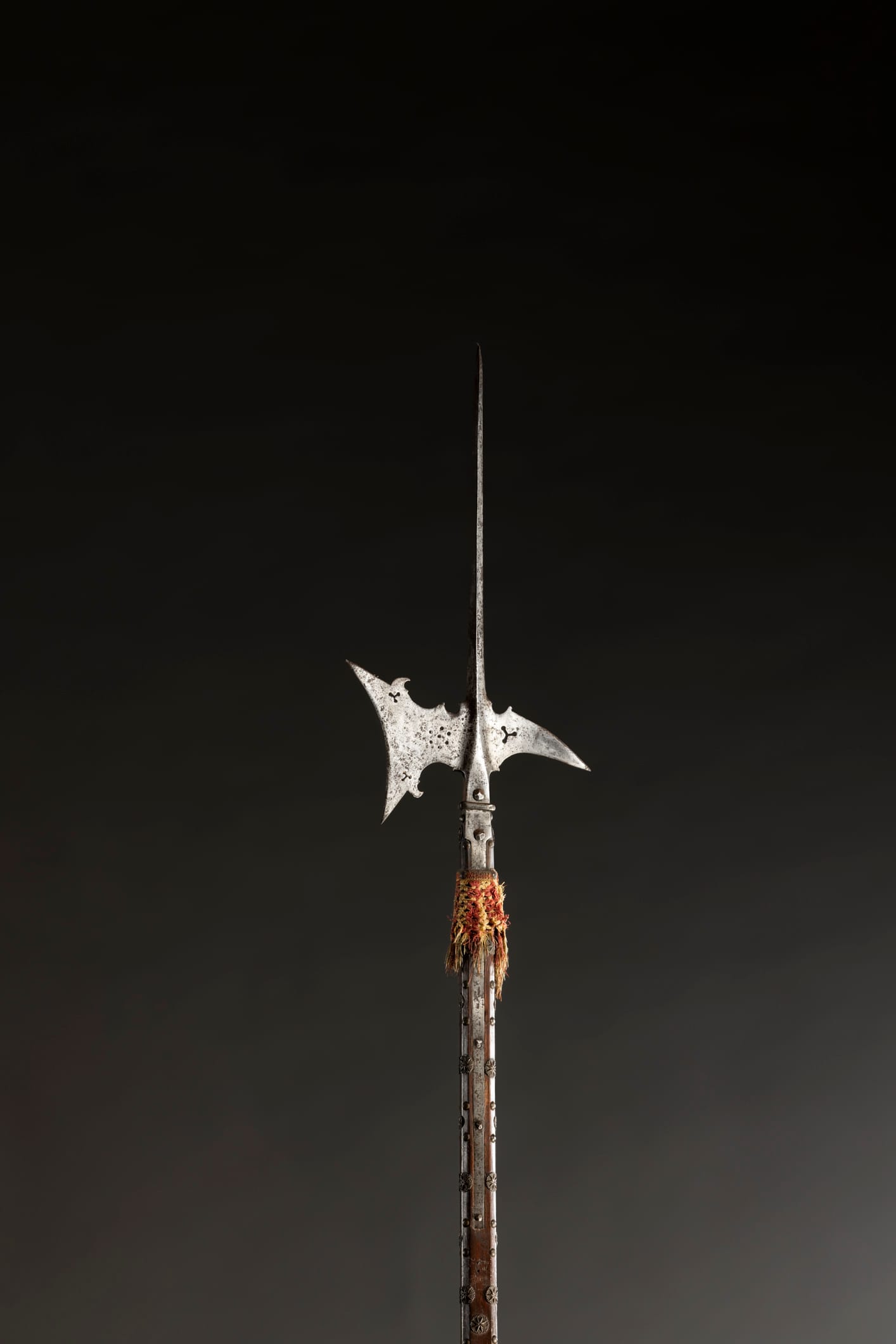

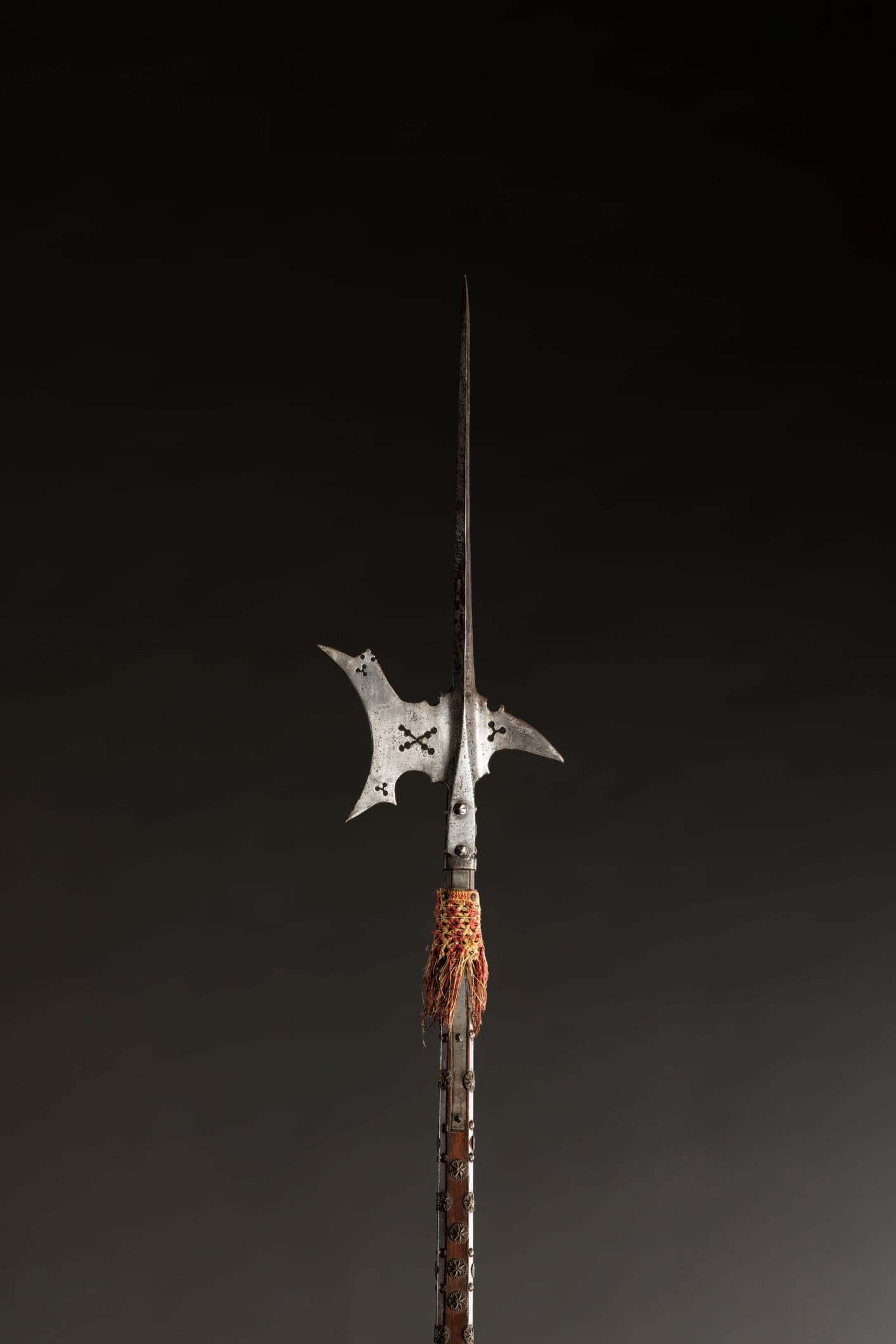

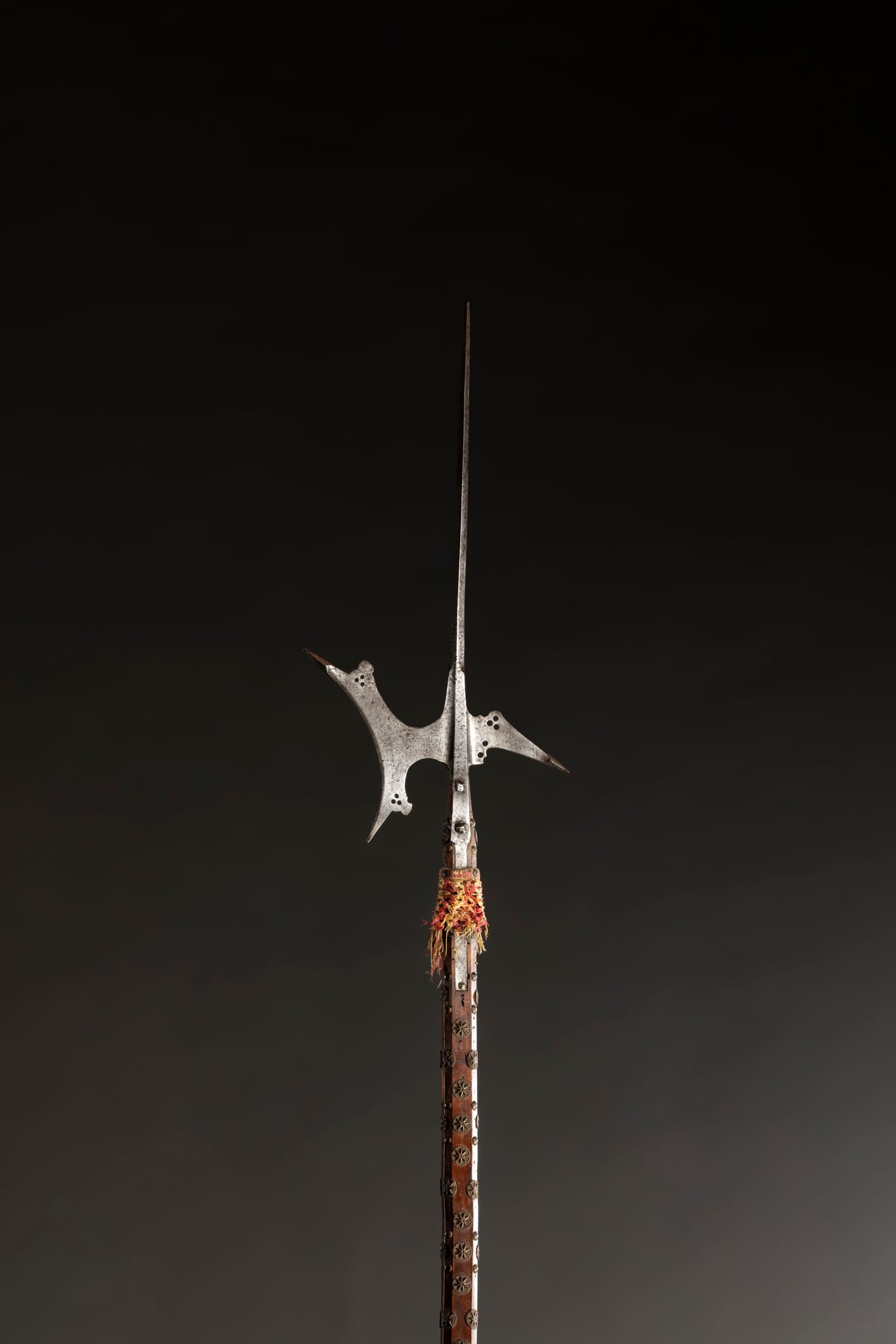

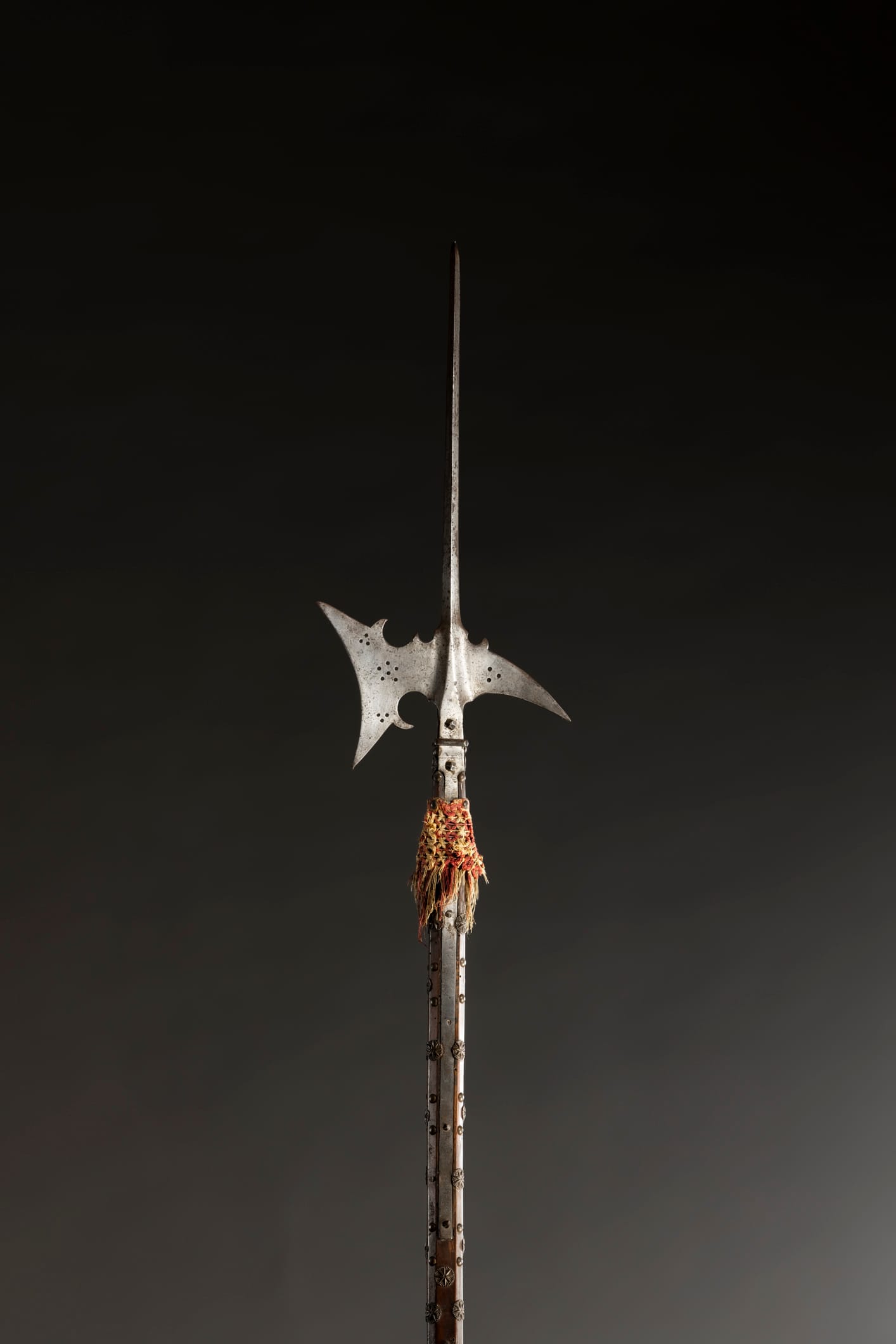

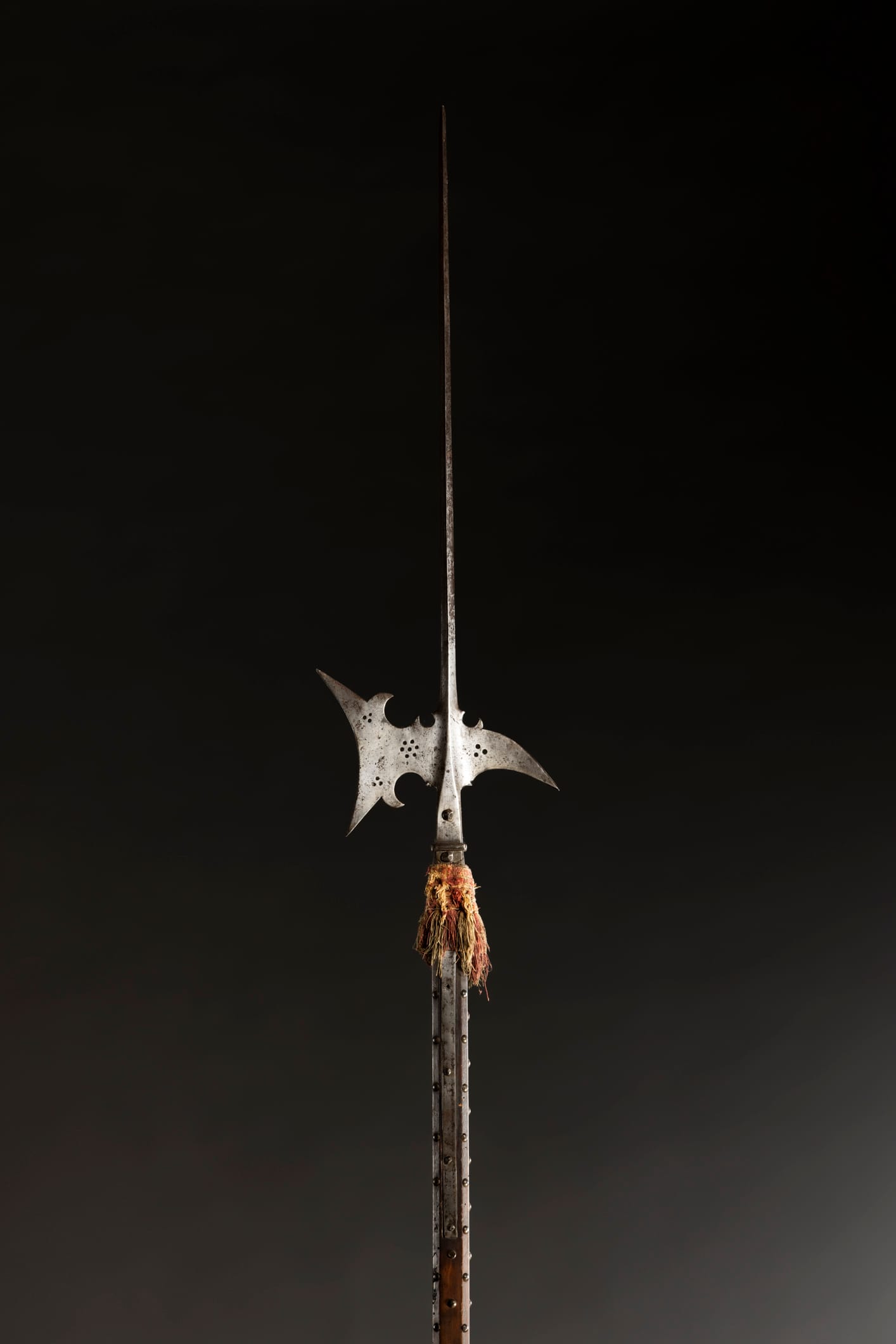

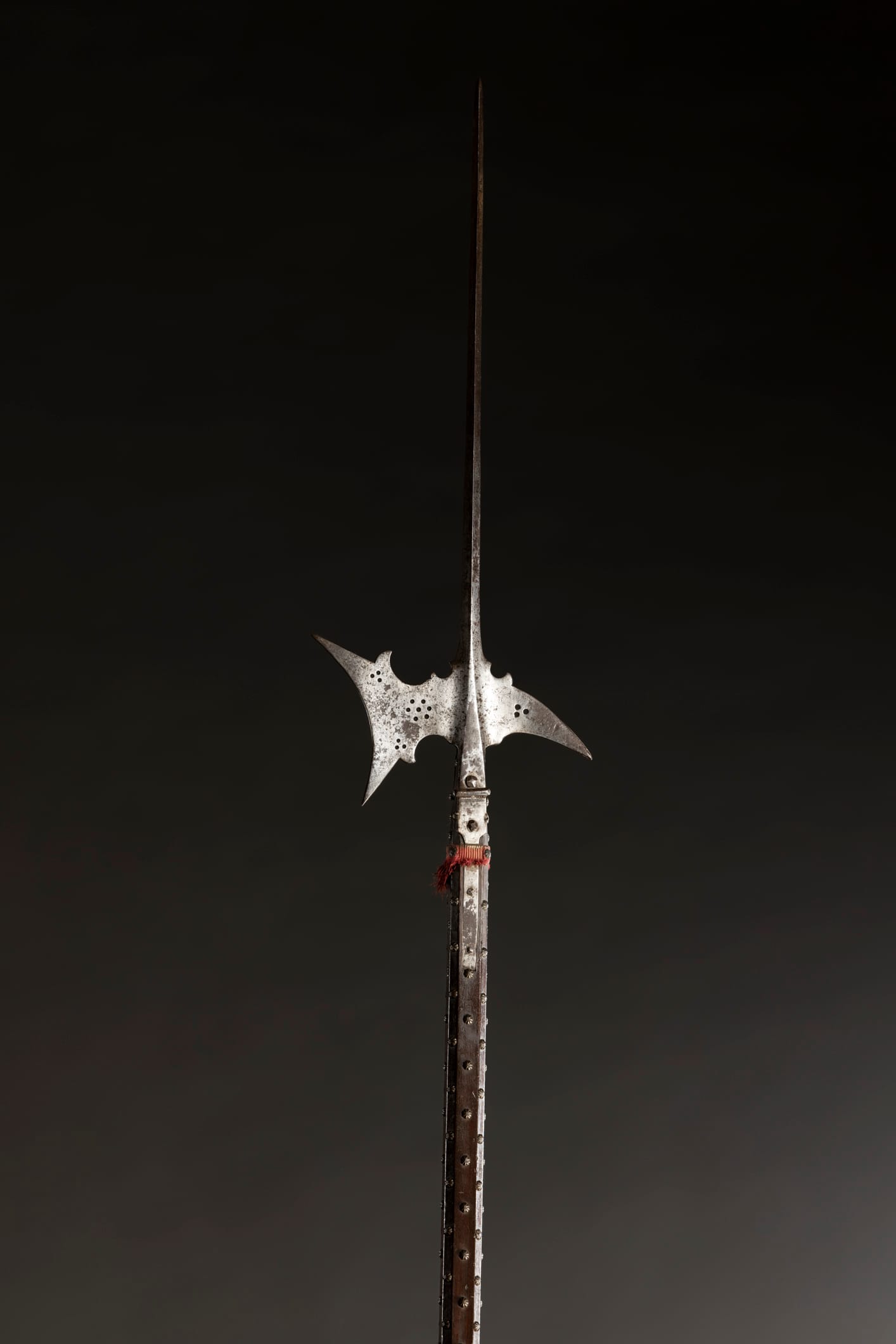

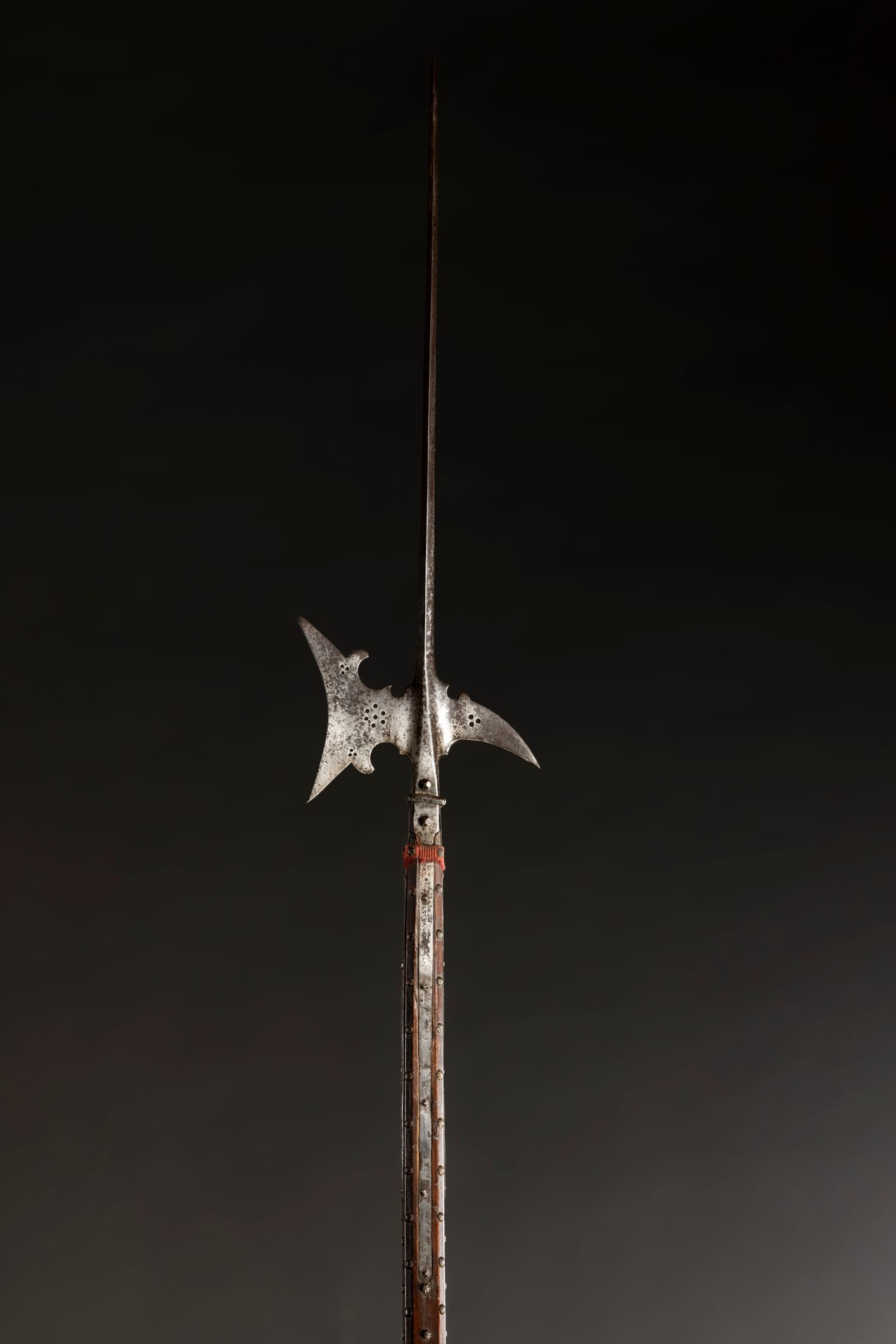

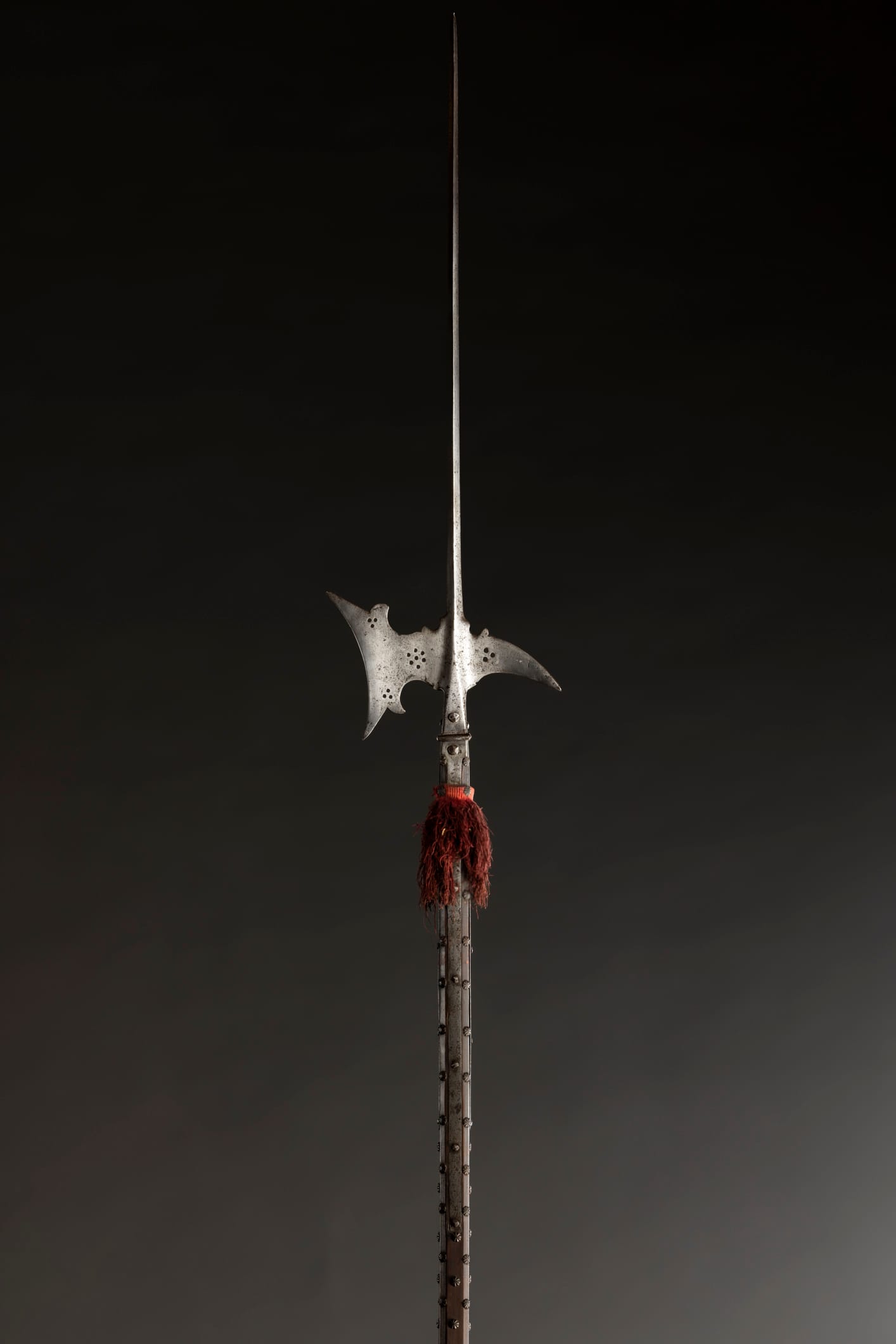

Spiedo ad ali di pipistrello

Manifattura dell’Italia settentrionale

Metà XVI secolo

Acciaio, legno, ottone, seta

520 (360) mm

Inv. 1183

Galleria delle Armi

Si tratta di un'arma composta da una gorbia in tronco di piramide decagona e breve bandelle, una robusta nervatura e una cuspide da spiedo triangolare.

Su ciascun lato ci sono alette formate da altre due cuspidi costolate poste obliquamente.

L'arma ha varie corrosioni sulla superficie, mentre l'asta moderna è ornata di borchie in ottone e ha una nappa di seta rossa con una ghiera con brocco.

Sprone a stella

Manifattura francese o america centrale

Seconda metà del XVIII secolo

Acciaio intagliato a giorno

300 g

Inv. 1330

Galleria delle Armi

La forcella è composta da branche piatte decorate con varie cordonature, dalle estremità a forma di lira. Sono presenti una grande rosetta intagliata a giorno e una calice dal quale esce la forcella che reca una grande stella a otto raggi alternati con otto cuspidine. Questo modello, chiamato "Louis XIV", era molto popolare in America Centrale, soprattutto in Messico.

A differenza degli sproni europei, quelli messicani sono caratterizzati da dimensioni più ampie dei singoli componenti, in particolare la rosetta e la stella che hanno forme esageratamente grandi.

Mazza d’arme

Manifattura dell’Italia settentrionale

Metà del XVI secolo

Acciaio intagliato

595 mm 1500 g

Inv. 1334

Galleria delle Armi

L'esemplare rappresenta la mazza d'arme più notevole della collezione.

La mazza è composta da un manico tubolare, intagliato a viticci con l'impugnatura stoiata a spicchi e anellatura con foro per legare il cappio. Presenta una testa a sette coste gigliate al centro con parte terminale a bulbo. Nel corso del Cinquecento le teste delle mazze diventano sempre più elaborate con punte di forme complesse e anche i manici recano decori vistosi; infatti mazze con impugnature ornate con un disegno stoiato sono tipiche della produzione dell'Italia settentrionale intorno alla metà del secolo.

Il disegno si ispira probabilmente alla croce di Borgogna introdotta in Italia dagli eserciti di Carlo V.

Sprone a stella

Manifattura francese o manifattura tedesca

Circa 1590 - 1610

Acciaio

155 g

Inv. 1323

Galleria delle Armi

Lo sprone si presenta con delle branche leggermente incurvate e a sezione semiovata. Restringendosi in larghezza verso gli estremi, le branche terminano con doppi occhi, in obliquo, con tre grappe sagomate. La stella a cinque punte è posizionata nella forcella collegata allo sprone grazie al piccolo collo a forma di ghianda,

Lo sprone è uno strumento per sollecitare il cavallo, veniva utilizzato per liberare le mani dal cavaliere dalla frusta e divenne popolare tra le popolazioni barbariche, in particolare i Celti.

Fu un simbolo dell'armamento del cavaliere medievale, tanto che fece parte del suo corredo funebre.

La sua forma cambiò nel tempo passando dai modelli a brocco a quelli a rotella o a stella.

Gli sproni con collo a ghianda sono solitamente di provenienza francese o tedesca, dove la quercia è un simbolo nazionale.

Mazza d’arme

Manifattura dell’Italia settentrionale

Seconda metà del XVI secolo

Acciaio intagliato

615 mm, 1400 g

Inv. 1335/b

Galleria delle Armi

La mazza d'armi reca un'impugnatura con il manico a viticci.

La testa ha sette coste lavorate a graffa con cuspidi losangate al colmo, rifinite da arricciolature e gobbe sforate.

Il puntale a bulbo quadro termina con un diamante in cima.

Lo stato di conservazione è pessimo: la superficie del manico è fortemente corrosa e le decorazioni sono quasi illeggibili.

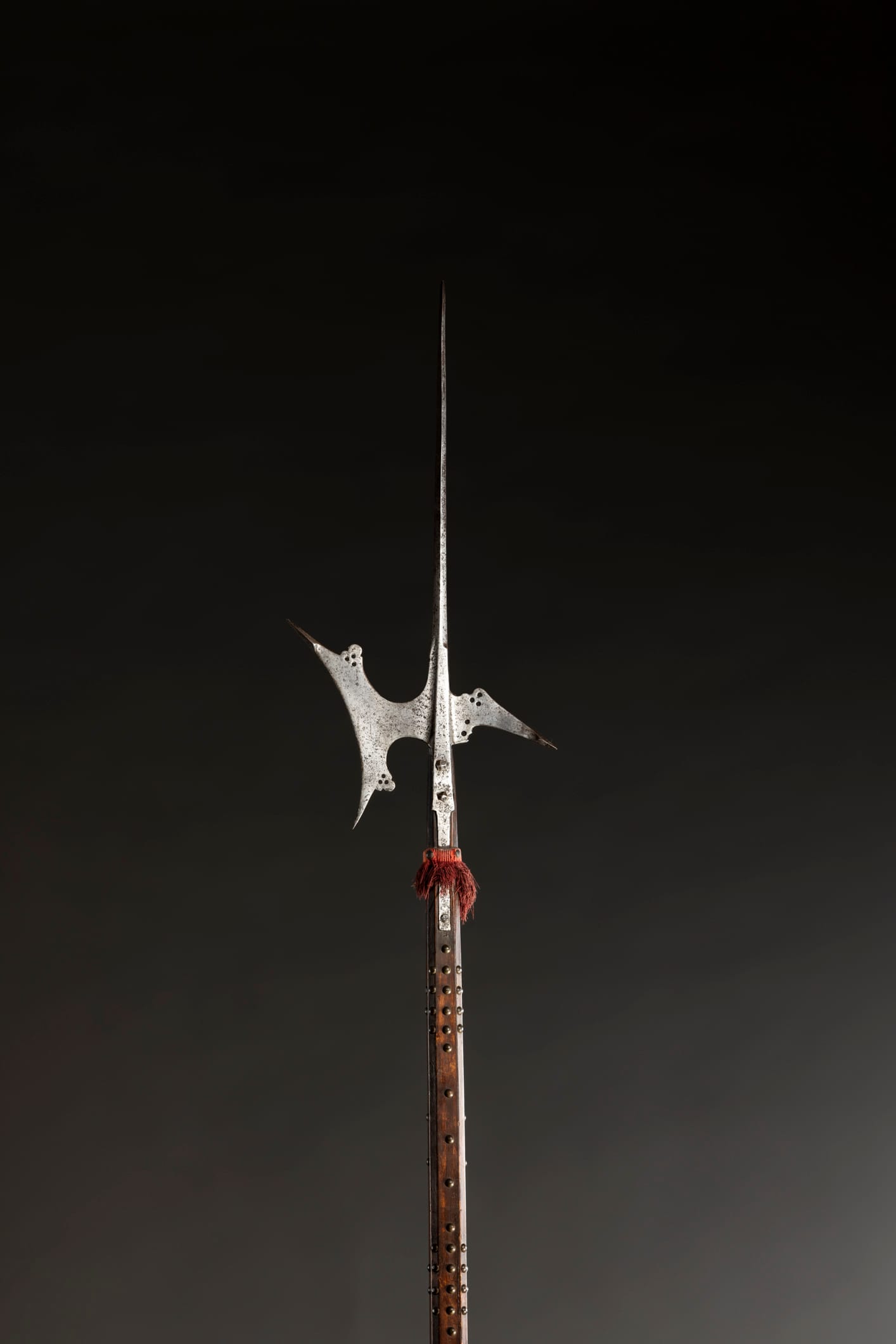

Spiedo ad ali di pipistrello

Manifattura italiana

Circa 1530

Acciaio, legno, velluto, ottone, seta

625 (385) mm

Inv. 1192

Galleria delle Armi

L'arma è costituita da una gorbia a tronco di piramide decagona, dotata di una nervatura robusta che termina con una cuspide triangolare.

All'intersezione, la cuspide presenta due dentini ornamentali su ciascun lato, mentre in basso si trovano due cuspidi massicce più piccole, inclinate verso l'esterno, con profilo esterno dentato.

Lo spiedo è contrassegnato da un marchio a rocchio punzonato sui piatti.

La breve asta, moderna, è rivestita di velluto cremisi ed è ornata con borchie e gigli araldici in ottone.

Completa l'arma una nappa di seta cremisi e una ghiera con brocco.

Daghetta da caccia completa di fodero, composita

Manifattura francese meridionale, manifattura milanese

XVII secolo, fine del XIX secolo

Acciaio, legno, filo di rame, seta

375 mm (252-16 mm), 240 g

Inv. 1305-1337

Galleria delle Armi

Daghetta composita caratterizzata da una lama robusta, due bracci alla valenzana, scartocciati alle estremità, e un’impugnatura in legno, modellata a tortiglione e avvolta da un filo di rame lavorato a cordelline e teste di moro. All’estremità inferiore dell’impugnatura si articolano un anello, cordonato all’attaccatura e costolato sulla sommità, e un tallone sodo dorato che si sviluppa a sezione di losanga; la superficie del tallone è marcata con una «R» di quattro millimetri, applicata verosimilmente nell’Ottocento.

All’apice dell’impugnatura si innesta un pomo all’iberica, prodotto in acciaio brunito e ornato da sottili incisioni che riproducono elementi fitomorfi; le medesime cesellature con motivi vegetali sono proposte altresì sul tallone della lama e sull’anello alla base dell’impugnatura.

La daghetta è corredata da un fodero in legno ricoperto di seta granata, che versa in discrede condizioni di conservazione. La custodia è arricchita da un astuccio laterale, atto a conservare eventuali lame aggiuntive, ed è rinforzata da una cappa e da un puntale metallico ornato ensuit.

La produzione dell’esemplare Bagatti Valsecchi è massimamente riferita all’area della Francia meridionale degli inizi del XVII secolo con integrazioni aggiunte nelle botteghe milanesi nel XIX secolo.

Spiedo ad ali di pipistrello

Manifattura italiana

Circa 1530

Acciaio, legno, velluto, ottone, seta

600 (360) mm

Inv. 1194

Galleria delle Armi

L'arma è costituita da una gorbia a tronco di piramide ottagona, senza bandelle, che continua con una nervatura robusta, terminando in una cuspide triangolare.

La cuspide presenta due dentini ornamentali su ciascun lato, di cui uno spezzato.

In basso si trova un'altra cuspide, di dimensioni minori e sottile, inclinata verso l'esterno e con un profilo esterno dentato due volte.

L'arma è dotata di una breve asta moderna, rivestita di velluto cremisi e ornata con borchie e gigli araldici in ottone. Completa il pezzo una nappa di seta cremisi, ma è priva della ghiera con brocco.

L'arma appare molto corrosa.

Lo spiedo è contrassegnato da un marchio a rocchio punzonato su ciascun piatto.

Spiedo ad ali di pipistrello

Manifattura italiana

Metà XVI secolo

Acciaio, legno, ottone, seta

584 (400) mm

Inv. 1260

Galleria delle Armi

L'arma è composta da una gorbia in tronco di piramide decagonale con breve bandelle, seguita da una nervatura robusta e una cuspide triangolare da spiedo.

La cuspide ha merli guelfi ornamentali su ciascun lato e le alette in basso sono costituite da cuspidi costolate in obliquo.

L'intera superficie presenta ossidazioni e danni.

La breve asta è moderna e decorata con borchie di ottone e una nappa di seta rosso cremisi.

Il tutto viene completato da una ghiera con brocco.

Corsesca

Manifattura dell’Italia settentrionale

XVII secolo

Acciaio, legno, seta, ottone

756 (610) mm

Inv. 1225

Galleria delle Armi

Si tratta di un'arma composta da una gorbia in tronco di piramide decagona, senza bandelle, con due ampi raffi broccati e ugnati alle estremità.

Il raflio di sinistra ha un'ampia V punzonata con una marca: uno scroto crocettato biforcato stondato. L'arma è molto ossidata e ha dei gusti lungo i fili.

Completa l'arma un'asta moderna con una nappa di seta gialla e rossa e borchie di ottone a spicchi, con una ghiera con brocco.

Morso da cavallo a "scaccia"

Manifattura italiana

Prima metà del XVII secolo

Bronzo dorato

1220 g

Inv. 1320

Galleria delle Armi

Morso in bronzo dorato per cavalli con un'imboccatura articolata in due coni snodati ai vertici e fissati alle stanghette con grande barbozzale.

Le guardie sono brevi e arcuate, con grandi voltoi bloccati da un distanziatore rigido; il tutto è corredato di ganci e campanelle per le redini.

Sono stati trovati morsi di bronzo durante scavi archeologici che interessavo beni di epoca romana, etrusca e celtica, ma esemplari così sono rari in epoca moderna.

Questo tipo di morso è stato definito anche come "scaccia".

Corsesca

Manifattura dell’Italia settentrionale

XVII secolo

Acciaio, legno, ottone

755 (610) mm

Inv. 1227

Galleria delle Armi

L'arma è costituita da una gorbia in tronco di piramide decagonale senza bandelle, seguita da due ampi raffi broccati entrambi raffiguranti una ferita a serpentina, e uniti alle estremità.

Dalla gorbia esce un lungo quadrellone. L'asta moderna è ornata con borchie di ottone a spicchi ed è priva della nappa di seta.

Comprende la ghiera con brocco.

Scure "tabar" con canna da fuoco e stilo

Manifattura Indiana di Mogul

seconda metà del XVIII secolo.

Acciaio argento in parte dorato

654 x 115 mm 980 g

Inv. 1308

Galleria delle Armi

Scure in acciaio composta da una testa con gli strumenti da taglio, uno stilo inserito nella bocca e un manico tubolare, cordonato sulla lunghezza, che al contempo funge da canna da fuoco con scodellino emisferico. La testa si articola difformemente alle due estremità: sul fronte si sviluppa la lama con taglio lunato – con il profilo superiore lineare e quello inferiore concavo e declinato leggermente a becco – mentre sul retro si colloca un modesto martello con il battente largo. La bocca che lega le due sezioni è lavorata a madrevite e cela al suo interno lo stilo, caratterizzato da un manico sottile, già argentato, e da un pomo che costituisce congiuntamente anche l’impugnatura della scure.

Il ferro e la testa del martello sono decorati con raffinati motivi fitomorfi a kufgari in argento, parzialmente dorato: una tecnica analoga all’agemina che prevedeva di ottenere decorazioni policrome mediante l’intarsio di diverse colorazioni di metalli.

L’esemplare Bagatti Valsecchi rappresenta un’arma combinata ovvero un oggetto ambivalente che comprende l’assemblaggio di armi tecnicamente diverse. Nella sua forma principale è un «tabar» indiano, arma molto simile al «tabarzin» persiano: una scure diffusasi nel Mahratta – specialmente nello Jodhpur – che veniva appesa all’arcione della sella e lanciata, dai cavalieri moghul, durante la carica al galoppo.

Dopo l’avvento delle armi da fuoco, in Europa venne avviata un’ampia sperimentazione attorno alla produzione di armi combinate, al fine di coniugare in un unico oggetto tecniche differenti. Nel corso del XVI secolo furono testati numerosi armamenti – rotelle, pugnali, balestre, scuri e martelli d’arme – combinati alla funzione di sparare; talvolta, questi congegni celavano un terzo elemento, spesso costituito da uno stilo, come nell’esemplare Bagatti Valsecchi. Ad ogni modo, si trattava di oggetti sperimentali, spesso caratterizzati da un funzionamento poco efficiente a causa della precarietà del montaggio di armi eterogenee.

Sebbene le armi combinate siano un’invenzione specificatamente occidentale, è possibile ricondurre la realizzazione della scure Bagatti Valsecchi all’ambito indiano – in particolare di Moghul – del XVIII secolo; tale produzione, pertanto, dovette verosimilmente ispirarsi a modelli tipicamente europei. La raffinata decorazione riportata sulle parti metalliche e la complessità di assemblaggio delle diverse armi suggeriscono oltretutto una destinazione prettamente cerimoniale e non da guerra.

Ferro di buttafuori trasformato in scure

Manifattura italiana

XVII secolo

Acciaio inciso legno velluto rame

605 mm 500 g

Inv. 1306

Galleria delle Armi

L’armamento è composto da un lungo manico tubolare in velluto liso, già rosso, con ghiera di raccordo sulla quale si innesta una testa in acciaio, articolata difformemente alle due estremità: sul fronte si sviluppa la scuricina mentre sul retro si incunea una decorazione formata da quattro artigli d’aquila. L’occhio e il collo della scuricina sono caratterizzati da incisioni vegetali mentre il filo è ornato a giorno da un traforo costituito da tre lobi centrali e due cuspidi arcuate laterali; il manico è granato e imbullettato a scaglionetti diritti e rovesci.

Originariamente, l’esemplare rientrava nel novero delle armi da buttafuori, caratterizzate da un manico tubolare culminante in una lama lunga e stretta, frequentemente corredata da una stampella o due rebbi; l’oggetto è stato successivamente privato della lama e trasformato in scure.

L’armamento è unanimemente riferito dalla critica alla produzione italiana della metà del XVII secolo

Corsesca

Manifattura dell’Italia settentrionale

XVII secolo

Acciaio, legno, ottone, seta

700 (547) mm

Inv. 1253

Galleria delle Armi

L'arma è costituita da una gorbia in tronco di piramide decagona, senza bandelle, seguita da due ampi raffi broccati e uniti alle estremità.

Dalla gorbia esce un lungo quadrellone. L'asta moderna è decorata con una nappa di seta gialla e rossa e borchie di ottone a spicchi.

Completo di ghiera con brocco.

Paio di staffe

Manifattura tedesca

Metà XVII secolo

Acciaio intagliato e già dorato

400 g e 300 g

Inv. 1314 - 1315

Galleria delle Armi

Le due staffe sono costituite da due bracci elaborati a cordoni e con teste d'uccello stilizzate sagomate nelle estremità; sulla sommità dei bracci è presente un occhio girevole per lo staffile.

La panca di forma ovata consentiva l'appoggio del piede.

Il predellino si stringe verso il centro formando un cerchio.

Presentano una forma alleggerita rispetto ai modelli del Quattrocento e Cinquecento, con decorazioni tipiche del Seicento.

La staffa, nella storia, ha contribuito all'espansione delle popolazioni barbariche in Europa, grazie al miglior sostegno per il cavaliere e a una distribuzione equilibrata del peso.

Queste due staffe furono acquistate nel 1881 dal negozio di Giuseppe Baslini per la collezione Bagatti Valsecchi.

Corsesca

Manifattura dell’Italia settentrionale

XVII secolo

Acciaio, legno, ottone, seta

785 (610) mm

Inv. 1221

Galleria delle Armi

Si tratta di un'arma composta da una gorbia in tronco di piramide decagonale, priva di bandelle, seguita da due ampi raffi broccati con ugnati alle estremità.

Dalla gorbia esce un lungo quadrellone, adornato da una nappa di seta gialla e rossa e borchie di ottone a spicchi.

L'asta lunga moderna è dotata di una ghiera con brocco.

Corsesca

Manifattura dell’Italia settentrionale

XVII secolo

Acciaio, legno, ottone, seta

794 (633) mm

Inv. 1259

Galleria delle Armi

Si tratta di un'arma composta da una gorbia in tronco di piramide decagonale priva di bandelle, racchiusa da un piccolo nodo a cucinetto.

Seguono due brevi ampi raffi sagomati e dalla gorbia esce una lunga e stretta cuspide a losanga leggermente sgusciata. L'arma è molto ossidata e presenta alcuni guasti, tra cui un raffio spezzato che è stato riparato con due ribattini.

L'asta è moderna e decorata con una nappa di seta gialla e rossa e borchie di ottone a spicchi, ma è spezzata alla base e manca la ghiera con brocco.

Forca

Manifattura dell’Italia settentrionale

XVII secolo

Acciaio, legno, ottone, seta

733 (605) mm

Inv. 1214

Galleria delle Armi

Si tratta di un'arma composta da una gorbia in tronco di piramide decagona, con brevi bandelle e racchiusa da un piccolo nodo e anellature.

Seguono due rebbi diritti, leggermente inclinati all'esterno, e un lungo quadrellone a sezione romboidale.

L'asta, di fattura moderna, è ornamentata con una nappa di seta gialla e rossa e grandi borchie di ottone a forma di stella.

canna di scoppietto

Manifattura italiana

Metà del XVI e fine del XIX secolo

Acciaio

560 mm; 3000 g; calibro 14, 5 mm

Inv. 1336

Galleria delle Armi

Canna di scoppietto caratterizzata da un corpo tubolare snodato attorno a due differenti ordini, divisi tra loro da fascette intermedie formate da profilature gravate. Il primo ordine è costituito dalla parte della culatta, distinta da una superficie lavorata a nastri intrecciati e dotato di un focone di sette millimetri di diametro. Il secondo ordine è composto dalla parte della volata, definita da incisioni poste all’estremità della canna, rappresentanti un muso squamato di drago che, con le sue fauci dentate, delimita la bocca dell’arme.

La produzione dell’esemplare Bagatti Valsecchi è riferita all’ambito italiano della metà del XVI secolo con integrazioni datate al XIX secolo. Nell’Ottocento la canna è stata invero modificata per essere trasformata in un modellino d’artiglieria: la culatta è stata integrata da due «orecchioni» e sul retro è stato aggiunto un occhio.

Lo scoppietto è uno dei primi esemplari di arma da fuoco individuale portatile e il suo utilizzo è documentato dalla fine del XV secolo fino al termine del secolo seguente. Si tratta di un’arma di media lunghezza, più corta di un archibuso ma tecnicamente compresa nel novero delle armi da fuoco lunghe. Rispetto alle coeve armi da fuoco, lo scoppietto presenta una canna molto più robusta e pesante, in grado di resistere allo scoppio di una carica di polvere di peso uguale a quello della palla di piombo del proiettile, ovvero il doppio dell’ordinario.

In epoca rinascimentale, le canne di scoppietto terminanti a bocca di drago hanno goduto di ampia fortuna, cionondimeno questi esemplari si sono conservati con molta difficoltà poiché nel corso del tempo furono destinati alla fusione, volta al recupero del metallo. Le armi sopravvissute – conservate oggi nelle principali collezioni internazionali – si sono salvate grazie ad adattamenti postumi, ottenuti rimontando le canne su casse con meccanismi tecnicamente più moderni.

Forca

Manifattura dell’Italia settentrionale

XVII secolo

Acciaio, legno, ottone, seta

760 (610) mm

Inv. 1213

Galleria delle Armi

L'arma è composta da una gorbia decagonale priva di bandelle e chiusa da un piccolo nodo a cuscino.

Seguono due rebbi che formano una controcurva inclinata verso l'esterno e cordonature oblique. L'asta moderna ha una nappa di seta verde e rossa e grandi borchie di ottone stellate.

L'intero oggetto è molto ossidato.

Forca

Manifattura dell’Italia settentrionale

XVII secolo

Acciaio, legno, ottone, seta

690 (563) mm

Inv. 1210

Galleria delle Armi

L'arma è composta da una gurbia in tronco di piramide decagonale, con brevi bandelle e un piccolo nodo posto tra cornicette.

Seguono due rebbi, a sezione romboidale, leggermente incurvati e inclinati all'infuori. L'insieme è molto ossidato e termina con un lungo quadrellone a sezione romboidale, ornato allo stacco con cordonature.

L'asta, invece, è moderna e presenta una nappa di seta verdastra e rossa e grandi borchie di ottone stellate.

Forca

Manifattura dell’Italia settentrionale

XVII secolo

Acciaio, legno, ottone, seta

600 (490) mm

Inv. 1211

Galleria delle Armi

L'arma ha una gurbia in tronco di cono, con una sezione profilata in parte e chiusa da un piccolo modo e un anello.

Due rebbi diritti seguono la gurbia, con una sezione romboidale e inclinati all'infuori. Uno dei rebbi mostra alcune sfaldature.

L'asta è moderna, decorata con una nappa di seta verdastra e rossa e grandi borchie di ottone a forma di stella.

Bastone

Manifattura dell’Italia settentrionale

XIX secolo

Acciaio intagliato e brunito